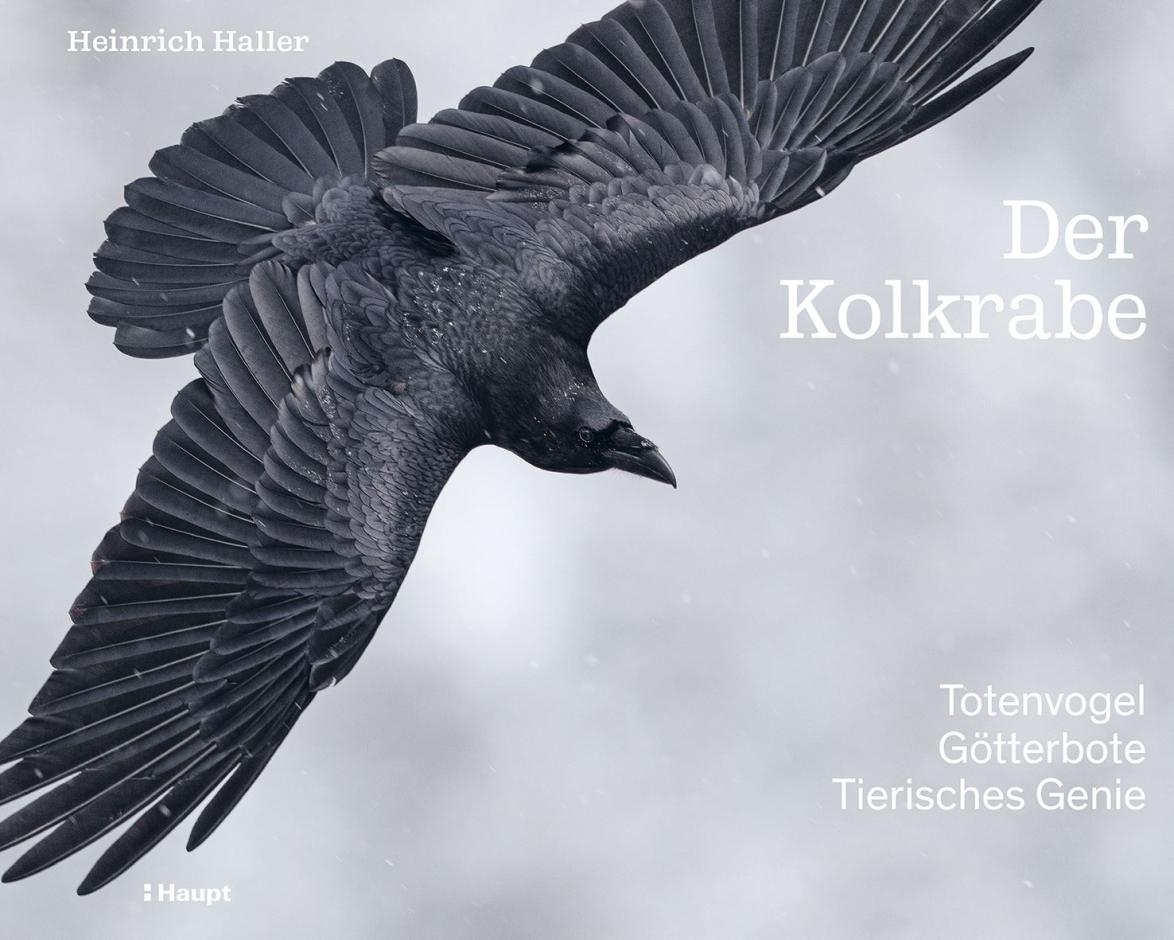

Der Kolkrabe

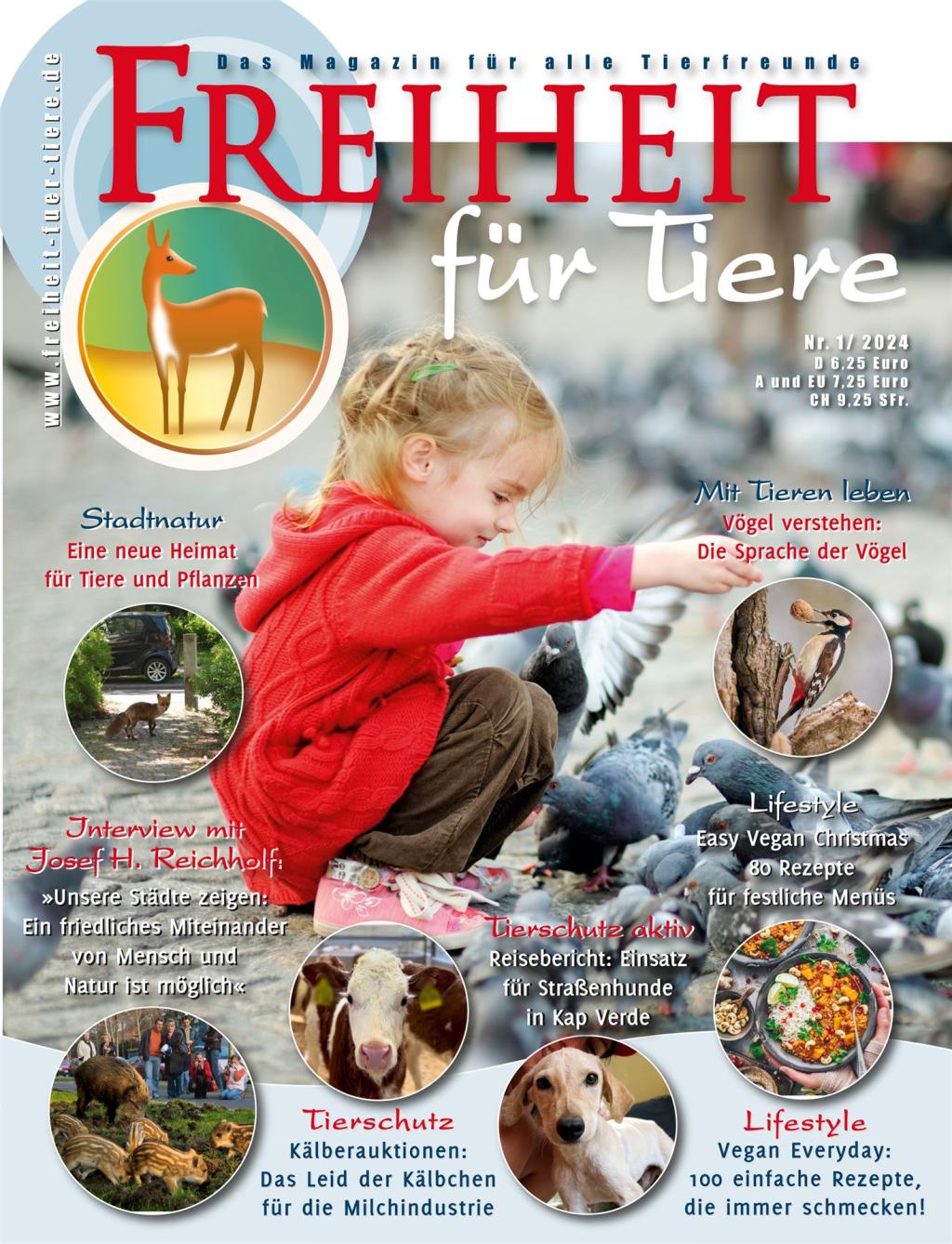

Buchvorstellung von Julia Brunke, Redaktion FREIHEIT FÜR TIERE

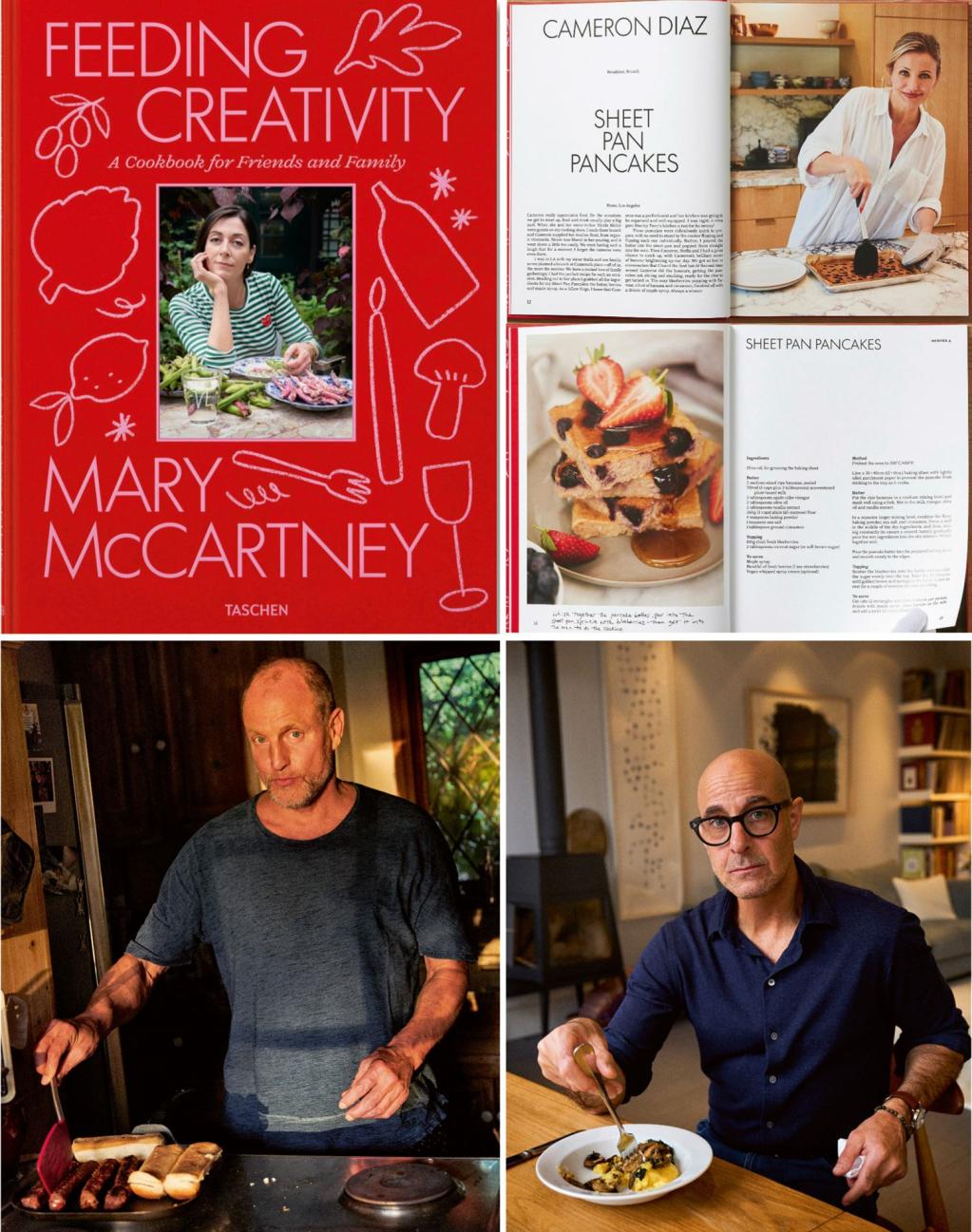

Kolkraben faszinieren den Schweizer Biologen und Gebirgsökologen Prof. Dr. Heinrich Haller seit jeher. 24 Jahre lang war er Direktor des Schweizerischen Nationalparks. Seit 2019 ist er pensioniert. Bis heute zieht es ihn immer wieder in den Nationalpark, vor allem zu den Kolkraben. Seit sieben Jahren beobachtet er die Vögel intensiv. Ein Kolkrabenpaar, das er Rabea und Corvun nannte, schloss Freundschaft mit dem Naturforscher, so dass er die Vögel aus nächster Nähe beobachten und ihr Verhalten studieren konnte. So entstanden zahlreiche einzigartige Fotos von den faszinierenden Vögeln. Nun hat Heinrich Haller seine Sammlung aus atemberaubenden Bildern, persönlichen Erlebnissen und wissenschaftlichen Erkenntnissen auf über 200 Seiten in einem großformatigen Buch zusammengefasst. »Der Kolkrabe - Totenvogel, Götterbote, tierisches Genie« ist ein Plädoyer für die großen schwarzen Vögel: früher verteufelt und gnadenlos verfolgt, bis heute durch zahlreiche negative Vorurteile verkannt, in Wirklichkeit aber eine äußerst faszinierende Vogelart.

Frühjahr im Schweizerischen Nationalpark: In einer hohen, zerklüfteten Felswand der Engadiner Dolomiten brütet in einem stattlichen Horst aus Knüppeln und Ästen, der ursprünglich von Steinadlern errichtet wurde, ein Bartgeierpaar. Wenige Dutzend Meter daneben brüten Kolkraben. Obwohl Kolkraben viel kleiner sind als Bartgeier, beobachtet Prof. Haller, wie die schwarzen Flugkünstler die viel größeren, jedoch weit weniger wendigen Bartgeier attackieren und sie bei jeder Gelegenheit ärgern.

Frühjahr im Stadtzentrum der Schweizer Hauptstadt Bern: Im überdachten Giebelfeld am Bundeshaus hat ein Kolkrabenpaar mit Ästen und Reisern seinen Horst errichtet - ausgerechnet auf den Schultern der beiden dort nebeneinander thronenden Adler aus Stein. »Über dem Sitz des Schweizer Parlaments kommt es täglich zu Luftkämpfen mit Turmfalken, die ebenso wie die Kolkraben die hohen und gut strukturierten Fassaden des Gebäudekomplexes als Felsen und entsprechend als möglichen Brutstandort wahrnehmen«, berichtet Heinrich Haller. Und er erklärt weiter: »Die beiden geschilderten Situationen stehen für die Fähigkeit des Kolkraben, verschiedene Lebensräume zwischen Berg und Tal, zwischen Wildnis und Stadt und somit fern von und nahe bei den Menschen zu besiedeln.«

Kolkraben beobachten, schätzen lernen und fotografieren

»Kolkraben bedeuten mir persönlich viel, waren sie doch für mich bei diversen wildbiologischen Projekten sozusagen Wegbegleiter«, schreibt Heinrich Haller zu Beginn des Bildbands »Der Kolkrabe«. »Es hat mich stets fasziniert, ausgewählte Tierarten näher kennenzulernen, ihr Verhalten einzuschätzen und sie so verstehen zu können. Bei den klugen Kolkraben ist dies besonders anregend.« In dem Buch berichtet er von seinen jahrelangen Erfahrungen mit Kolkraben, verknüpft sie mit seinem Wissen als Naturforscher und verdichtet sie mit seiner beeindruckenden Sammlung einzigartiger Fotografien zu einem persönlichen Kolkraben-Portrait.

Die bis dahin engste Verbindung zu Kolkraben entstand während seiner Recherchen zum Thema Wilderei: Die Kolkraben zeigten Heinrich Haller mehrere Male die Überreste von Wilderer-Beuten an. Kolkraben ernähren sich als Aasfresser von den Kadavern toter Tiere. Verstehe man ihr Verhalten, können sie einen unter Umständen direkt zur Stelle führen, an der gewildert wurde.

Der Naturforscher gewinnt das Vertrauen eines Kolkrabenpaares: Rabea und Corvun

Die fotografische Dokumentation freilebender Kolkraben wurde dadurch erleichtert, dass es Prof. Heinrich Haller ab 2015 durch jahrelange Beobachtung und Begleitung gelang, das Vertrauen eines Kolkrabenpaares im Engadin zu gewinnen. Mit Rabea und Corvun, wie er die beiden nannte, entstand eine über Jahre währende persönliche Beziehung, eine Art Freundschaft. Kennengelernt hatte er sie auf einer häufig begangenen Wanderroute im Nationalpark. Rabea und Corvun boten dem Wissenschaftler nicht nur unzählige Gelegenheiten, Kolkraben zu fotografieren und ihr Leben in Bildern festzuhalten, sondern auch ihr Verhalten zu studieren. »Die beiden Vögel hatten ihre Scheu abgelegt, aber ihre Zutraulichkeit beschränkte sich auf ihnen bekannte Situationen und speziell auf mich«, berichtet er. Sobald er in ungewohnter Weise auftrat, beispielsweise mit einer Begleitperson, zeigten die beiden Kolkraben sofort ihre sonst übliche Vorsicht.

»Kolkraben zu fotografieren ist in Europa eine Herausforderung. Sie sind in der Regel scheu und flüchten auf Distanzen von meist weit über 100 m, insbesondere wenn sie sich auf Warten, am Nahrungsplatz oder im Horstbereich aufhalten.« Die große Scheu und das Fluchtverhalten erklären sich durch die jahrhundertelange Verfolgung durch den Menschen, der Raben und andere Wildtiere ausgesetzt gewesen sind und die vielerorts noch anhält, erklärt der Naturforscher. In anderen Gegenden auf dieser Erde, wie auf den Kanarischen Inseln oder in Kalifornien, wo Kolkraben vom Menschen geduldet wurden, seien sie mehr oder minder vertraut geblieben.

Die Idee für das Buch entsteht

»Am 7. August 2019 hielt ich meinen Abschiedsvortrag als Direktor des Schweizerischen Nationalparks. Im Referat spannte ich den inhaltlichen Bogen von den Rabenvögeln bis zur Evolution von Intelligenz«, schreibt Heinrich Haller. Sein Buch »Der Kolkrabe« baut darauf auf und dehnt den Horizont weiter aus.

Die Kraft der Bilder: Flugkünstler von herber Schönheit

»Es ist weder ein wissenschaftliches Werk noch eine herkömmliche Monographie über den Kolkraben. Allerdings kommt es aus der Hand eines Wissenschaftlers, der sich gegen Ende seiner beruflichen Karriere diesen Vögeln subjektiv, dafür mit weitem Blickwinkel angenähert hat - beobachtend, dokumentierend, kombinierend«, so der renommierte Schweizer Naturforscher über sein neues Buch. Er berichtet von seinen Begegnungen und Erfahrungen mit Kolkraben und bringt uns die Lebensweise unseres größten Singvogels anschaulich nahe.

Dabei baut er auf die Kraft der Bilder: Mit eindrücklichen Fotografien zeigt er ihre herbe Schönheit mit dem schillernden Gefieder, ihre Anmut und Ästhetik, eingebettet in die raue Welt des Gebirges, ihre virtuosen Flugspiele in der Luft. Mit einer Flügelspannweite bis 130 Zentimetern und mehr und einem Gewicht bis eineinhalb Kilogramm ist der Kolkrabe eine imposante Erscheinung. Als exzellenter Flieger kann er ein großes Gebiet kontrollieren.

»Ich habe die Fotos in freier Natur im Alpenraum gemacht, in erster Linie im Engadin und in benachbarten Tälern sowie entlang der Achse Bern - Matterhorn«, erklärt Heinrich Haller. Dazu kommen einige Bilder, die er in Kalifornien, im Himalaja und anderswo aufgenommen hat.

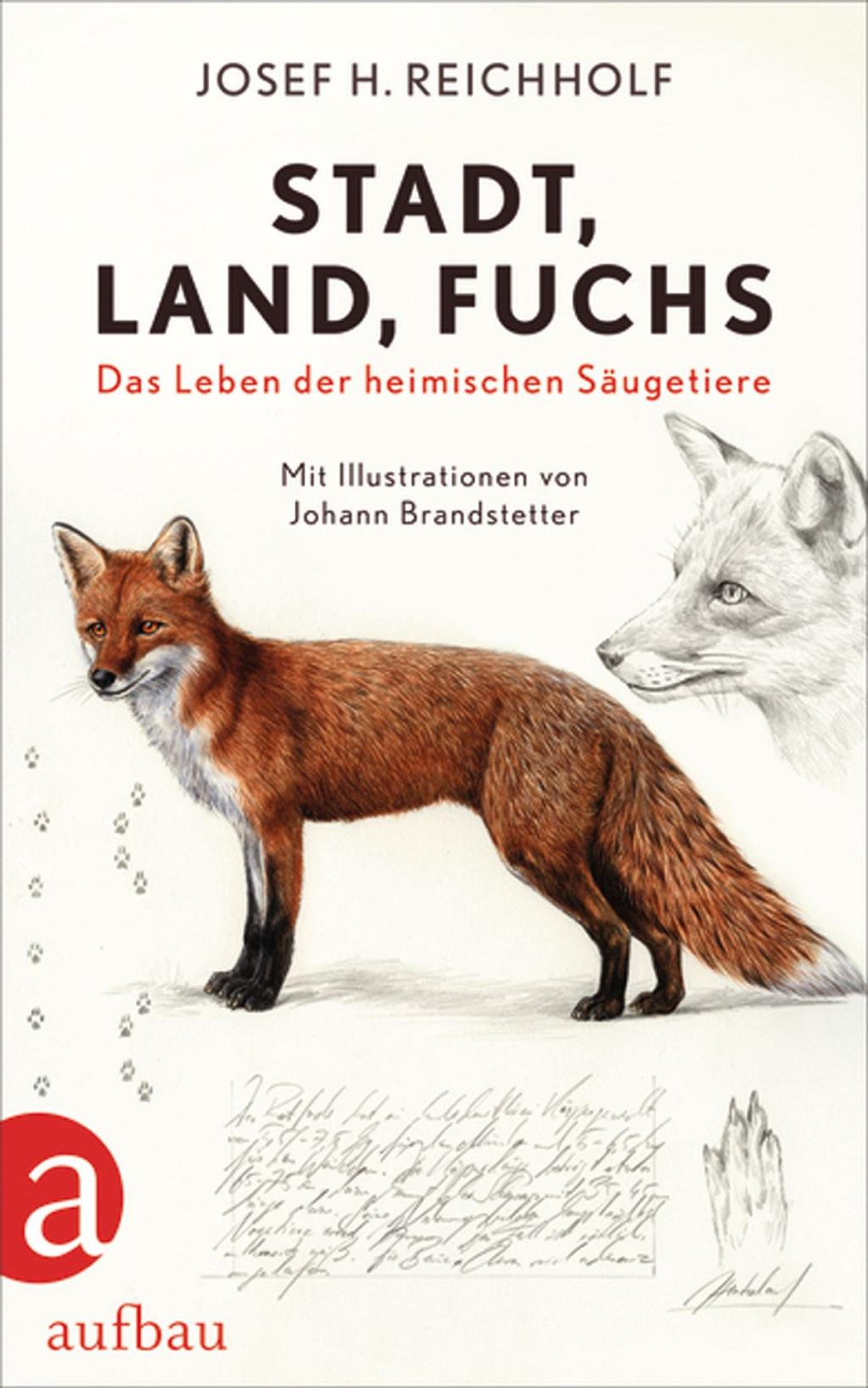

Ein Plädoyer für die schwarzen Vögel

Prof. Heinrich Haller geht es mit seinem Buch auch darum, Vorurteile auszuräumen. Aufgrund ihres schwarzen Gefieders, aber auch ihrer Intelligenz waren Kolkraben schon früh Gegenstand von Erzählungen, Sagen und Mythen. Man sah in ihnen Gefährten von Göttern, Magiern oder Hexen. In der nordischen Mythologie wurden sie als »Götterboten« verehrt. Im Mittelalter sind Raben und Krähen in den schlechten Ruf als »Todesboten« und »Galgenvögel« geraten. Da sie nun einmal Aasfresser sind, waren sie in Scharen auf den Schlachtfeldern zu sehen. Und die Menschen in den Dörfern und Städten beobachteten mit Entsetzen, wie Raben und Krähen Fleischstücke aus den Leichen der Gehenkten pickten, die man zur Abschreckung am Galgen ließ. Verbunden mit ihrer schwarzen Gestalt hat das bei vielen Menschen Verunsicherung und Ablehnung hervorgerufen. So wurden Kolkraben in den letzten Jahrhunderten mit allen Mitteln verfolgt. Ihr Bestand ging dramatisch zurück. Durch Schutzbestrebungen konnte sich die Zahl der Kolkraben seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder erholen. Die EU-Vogelschutzrichtlinie verbietet eine Bejagung während der Brutzeit sowie den Einsatz von nicht selektiven Fangmethoden. In Deutschland gehört der Kolkrabe nach § 2 Bundesjagdgesetz zu den jagdbaren Arten. Es gilt aber eine ganzjährige Schonzeit, denn laut Bundesnaturschutzgesetz gehört der Kolkrabe zu den besonders geschützten Arten.

Das Leben der Kolkraben

Kolkraben können in freier Natur ein Alter von etwa 20 Jahren erreichen. Dank ihrer enormen Lernfähigkeit und vielseitigen Ernährung sind sie sehr anpassungsfähig. So reicht ihr Verbreitungsgebiet von der Küste bis ins Hochgebirge, von der Arktis bis in heiße Wüstenregionen. In Mitteleuropa wählen sie gerne aufgelockerte Wälder mit angrenzenden Freiflächen als Lebensraum. In den Alpen steigen sie in Höhen von über 3000 Meter auf, im Himalaja sogar bis 6000 Meter und mehr.

Die Kolkrabenpopulation innerhalb eines bestimmten Gebietes besteht aus Brutvögeln, die als Paare je ein Revier besetzen, das die nötigen Ressourcen bietet, und Nichtbrütern - meist junge Vögel vor der Geschlechtsreife -, die in kleineren oder größeren Gruppen großräumig umherstreifen.

Ein Brutvogelpaar bleibt in der Regel sein Leben lang zusammen. Es baut oder erneuert einen Horst aus Ästen und Reisern. Die benötigte Nahrung muss in einem nicht zu großen Umkreis um das Nest gewonnen werden können, denn während das Weibchen drei Wochen lang brütet, bringt das Männchen ihr Nahrung. Wenn die Jungvögel geschlüpft sind, kümmern sich beide Elternvögel um die Fütterung der rasch wachsenden, ständig hungrigen Vogelkinder. Nach etwa sechs Wochen verlassen die Jungen das Nest. Sie fliegen zuerst noch etwas unbeholfen, lernen aber durch Beobachtung des Verhaltens ihrer Eltern. Das Brutpaar füttert die Jungen bis zu einem Alter von etwa 100 Tagen. Dann gehen die Jungvögel auf Wanderschaft, die Eltern bleiben in ihrem Revier.

»Damit das Paar sein Revier einschließlich Brutplatz lang fristig sichern kann, muss es das ganze Jahr über präsent sein«, erklärt Prof. Haller. Territorialität erfordert Aufwand, die Möglichkeit der weitgehend exklusiven Nutzung des besetzten Geländes bietet jedoch Vorteile, und geeignete Niststellen lassen erst eine Fortpflanzung zu.

Die Bindung eines Kolkrabenpaares ist eng: »Sie stehen meist im Sicht- und/oder Rufkontakt zueinander, viele Aktivitäten werden gemeinsam ausgeführt«, so der Naturforscher. Er berichtet, dass die beiden Vögel viel Zeit auf gemeinsamen Warten verbringen, wo sie Ausschau halten, sich der Gefiederpflege widmen und gegenseitig putzen. »Das Niederhalten mit dem Darbieten des Hinterkopfs steht als Aufforderung für den Partner, dort mit seinem Schnabel zu kraulen. «

Kolkraben sind Aasverwerter, die sich von Überresten von Wildtieren oder von zu Tode gekommenen Weidetieren ernähren. Sie erbeuten überdies Regenwürmer, Weichtiere, Großinsekten, Vogeleier und Mäuse, nutzen aber auch Früchte, Samen und reichhaltige pflanzliche Kost von landwirtschaftlichen Feldern.

Kolkrabenreviere im Engadin

Die Größe eines Kolkrabenreviers hängt von der Ernährungssituation ab, die es bietet. Die meisten Reviere haben eine Größe von 15 bis 30 Quadratkilometern, sind also sehr groß. In höheren alpinen Lagen - wo es wegen der geringen Produktivität des Lebensraums generell wenig Fressbares gibt und wenn, dann nur temporär und weit verteilt - sind sie viel größer als entlang von tief gelegenen Haupttälern , erklärt Heinrich Haller. So nutzt das Kolkrabenpaar Buffalora, das sein Revier am Ofenpass (2149 m ü. M.) hat, eine Fläche von mindestens 50 Quadratkilometern zwischen Engadin und Münstertal. Wechselhorste, das heißt Nistplätze im selben Revier, die in verschiedenen Jahren benutzt werden, liegen hier bis 4,9 km auseinander. Der höchste Nistplatz befindet sich auf 2515 m ü. M.

Die Siedlungsdichte der Kolkrabenpaare werde oft überschätzt, erfahren wir weiter. Dies liege an der hohen Mobilität der Kolkraben und ihrer oft weiträumigen Horstplatzwechsel innerhalb eines Reviers sowie der fälschlichen Miteinrechnung von Nichtbrütern. »Bei zwei Bestandsaufnahmen auf einer 780 km²; großen rechteckigen Fläche im mittleren Engadin 2015 und 2020 habe ich im ersten Jahr 16 und ein halbes Jahr später 14 ansässige Paare gezählt, also ein Paar auf 50-55 km² oder etwa zwei Paare pro 100 km². «

Benachbarte Brutvögel kennen sich und verständigen sich auch mit Nichtbrütern in ihrem Gebiet. Nichtbrüter sind nicht ortsgebunden und leben in Gruppen weit im Raum verteilt. Sie suchen bis zu 100 Kilometer und noch weiter entfernte Nahrungsquellen auf. Entdeckt die Gruppe zum Beispiel einen verendeten Steinbock, können sich alle satt essen. Mit ihren verblüffenden Kommunikationsfähigkeiten nutzen Kolkraben gemeinsame Übernachtungsplätze zur Information: Wenn einige wenige Kolkraben eine Nahrungsquelle entdeckt haben, tauchen dort am nächsten Morgen zahlreiche Vögel auf.

Kolkraben pflegen ein komplexes Sozialverhalten, das nicht starr einem Schema folgt, sondern flexibel ist. Prof. Heinrich Haller erklärt, dass Kolkraben sich oft auf persönlicher Ebene begegnen, einer Rangordnung folgen, zwischen Freund und Feind unterscheiden und Koalitionen bilden können - und darin uns Menschen verblüffend ähnlich sind. Diese Verhaltensweisen hängen mit ihren hohen kognitiven Fähigkeiten zusammen.

Kolkraben sind uns ähnlicher als gedacht

Rabenvögel beeindruckten die Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten immer wieder aufs Neue mit ihren erstaunlichen Leistungen: Sie können sich in Artgenossen hineinversetzen, verwenden zielgerichtet Werkzeuge und zählen grundsätzlich zu den intelligentesten Tieren überhaupt, so dass man sie mitunter auch als gefiederte Menschenaffen bezeichnet.

Heinrich Haller weist auf die Parallelen zu uns Menschen hin: Kolkraben und andere Rabenvögel verfügen über besondere geistige Fähigkeiten, sie sind extrem anpassungsfähig, sie pflegen ein komplexes und flexibles Sozialverhalten und verständigen sich durch enorm vielfältige Laute innerhalb eines individuenbasierten, kommunikativen Netzwerkes.

Mit seinem Buch möchte der Naturforscher einen Beitrag für ein ganzheitliches Naturverständnis leisten, für die Sensibilisierung für unsere Um- und Mitwelt und Achtung gegenüber allen Lebewesen.

In seinem Fazit am Ende des Buches schreibt er: »Trotz der Vorgabe, dass man als Wissenschaftler der Natur sachlich und Tieren nicht mit menschlichen Maßstäben begegnen sollte, haben mich diese Vögel in meinem Innersten berührt.« Wir Menschen seien als kluge Wesen eben nicht allein. Er schließt mit den Worten: Der Rabe ist nicht umsonst ein Symbol für Weisheit.

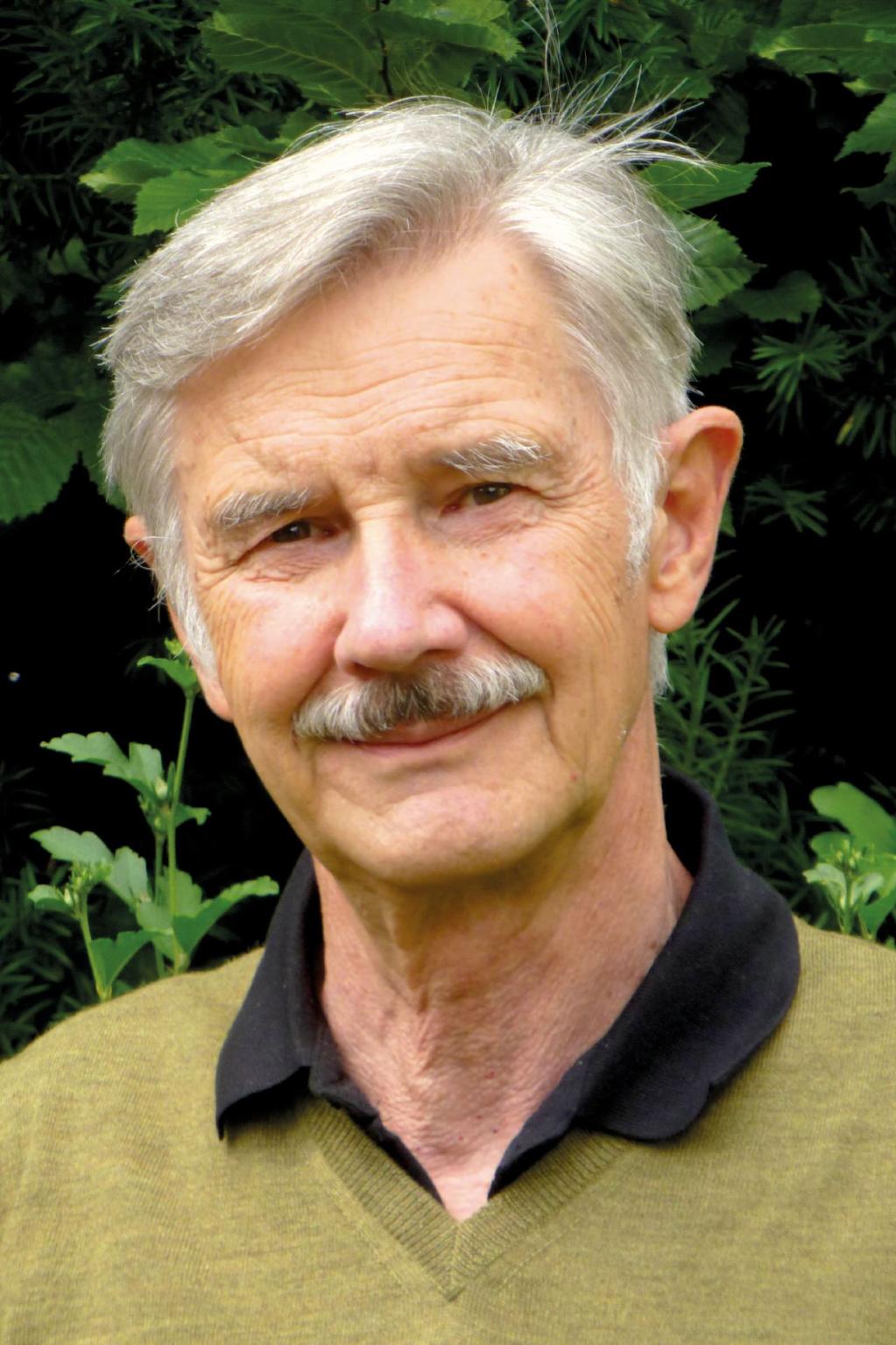

Der Autor

Das Buch

Einsatz für den Erhalt wilder Natur

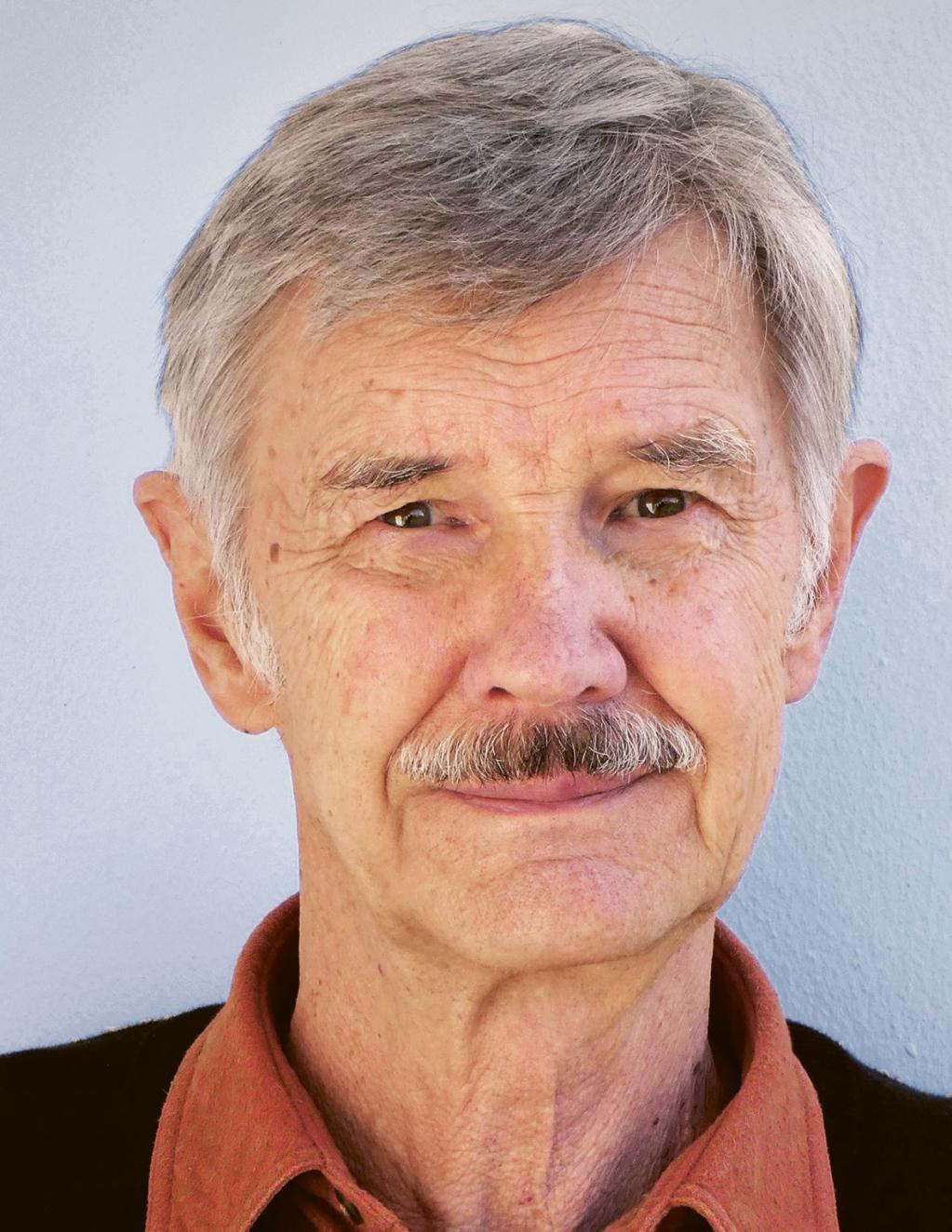

Der Schweizer Biologe Prof. Dr. Heinrich Haller hat in den Alpen Studien über Steinadler, Luchse, Rothirsche, Uhus, Kolkraben und andere Wildtiere durchgeführt. 24 Jahre lang war er Direktor des Schweizerischen Nationalparks. Seit 2019 ist er pensioniert. Bis heute zieht es ihn immer wieder in den Nationalpark, vor allem zu den Kolkraben. Freiheit für Tiere sprach mit dem renommierten Naturforscher über seine Begeisterung für wilde Natur und die darin lebenden Tiere sowie die Notwendigkeit von Überzeugungsarbeit, um die Idee, die Natur so weit wie möglich selbstständig wirken zu lassen, mehr in der Gesellschaft zu verankern.

Freiheit für Tiere: Sie beobachten und studieren seit Ihrer Jugend die Tierwelt. Schon mit 18 Jahren haben Sie eine Feldstudie über den Uhu durchgeführt. Ihre Dissertation schrieben Sie über den Steinadler und Sie habilitierten über den Luchs. Sie haben über Jahrzehnte Feldforschung betrieben und zahlreiche Aufsätze und Bücher über Wildtiere der Alpen veröffentlicht. Was treibt Sie an?

Heinrich Haller: Meine Faszination für wilde Natur, das Ursprüngliche, Unwägbare. Sich in der Wildnis oder in intakten Kulturlandschaften zu bewegen, diese Lebensräume am eigenen Körper zu erfahren, ihre Bewohner kennenzulernen und einen Beitrag für den Erhalt solcher Refugien zu leisten, das ist mir ein zentrales Bedürfnis und Anliegen.

Freiheit für Tiere: Sie waren fast 25 Jahre lang Leiter des Schweizerischen Nationalparks. Seit der Gründung 1914 stehen Natur und Tiere unter absolutem Schutz. So ist die Jagd von Anfang an verboten - und von Anfang an wird dieses Naturexperiment wissenschaftlich begleitet. Sie haben als Direktor für die Beibehaltung dieses maximalen Schutzes gekämpft und die Forschung weiter intensiviert. Was sind Ihre Erfahrungen?

Heinrich Haller: Dass man ständig Überzeugungsarbeit leisten muss, um die Idee, die Natur so weit wie möglich selbstständig wirken zu lassen, besser in der Gesellschaft zu verankern. Zu stark sind wir Menschen auf uns selbst bezogen und meinen, unsere sogenannte ordnende Hand sei überall nötig. Um den Prozessschutz erklären und begründen zu können, braucht es wissenschaftliche Grundlagen und ebenso geeignete Methoden der Wissensvermittlung.

Freiheit für Tiere: Kann die Natur sich selbst regulieren - ohne Eingreifen des Menschen?

Heinrich Haller: Irgendwann und irgendwie wird Natur immer regulatorischen Kräften unterworfen sein. Die Frage ist einzig, ob wir die damit verbundenen Situationen und Konsequenzen tragen wollen oder nicht. Zum Beispiel: Wenn (zu) hohe Bestände wild lebender Huftiere aus Nahrungsmangel zusammenbrechen, nehmen wir das hin? Ich vertrete die Ansicht, dass man dort die Natur sich selbst überlassen soll, wo es möglich ist, das heißt gesellschaftlich akzeptiert wird. Ich bin aber ebenso der Meinung, dass es verbreitet noch viel Luft nach oben gibt, um die Natur nach ihren eigenen Gesetzen wirken zu lassen. So ist der Biber zu einem Symboltier dafür geworden, dass auch in dicht von Menschen besiedelten Lebensräumen mehr wilde Natur möglich ist.

Freiheit für Tiere: Seit 2015 haben Sie Kolkraben im Nationalpark intensiv beobachtet und erforscht. Mit einem Kolkrabenpaar - Sie nannten die beiden Rabea und Corvun - entstand sogar eine über Jahre dauernde Freundschaft. Wie kam es dazu? Und was fasziniert Sie an Kolkraben?

Heinrich Haller: Kolkraben umgibt eine spezielle Aura. Sie sind clever und erscheinen dadurch als Persönlichkeiten. Ihre schwarze Gestalt, ihre eindrucksvolle Größe, aber auch die Geschichten um diese Vögel lassen sie für uns Menschen charaktervoll erscheinen. Gerade bei Corvun und Rabea habe ich dies zumindest so empfunden. Natürlich wohlwissend, dass dies menschliche Interpretation ist.

Corvun und Rabea waren grundsätzlich etwas weniger scheu als andere Kolkraben. Da habe ich eingehakt, war immer wieder in der Nähe präsent, vorerst stets in denselben Kleidern, und habe manchmal ein Zubrot gegeben. So hat sich eine gegenseitige, über die Jahre enger gewordene Beziehung aufgebaut.

Freiheit für Tiere: Mit Ihrem Buch Der Kolkrabe brechen Sie eine Lanze für Rabenvögel. Was ist Ihr Ziel?

Heinrich Haller: Das Buch ist ein Porträt und ein Plädoyer für eine oft verkannte, in Wirklichkeit aber äußerst faszinierende Tierart. Es soll mithelfen, Vorurteile abzubauen und die Rabenvögel in einem neuen, objektiven Licht erscheinen zu lassen. Vor allem auch durch die Fotos.

Freiheit für Tiere: So wie Kolkraben jahrhundertelang verteufelt und von Menschen verfolgt wurden, wurde auch der Wolf im 19. Jahrhundert in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich durch massive Bejagung ausgerottet. Als die ersten Wölfe zurückkehrten, freute man sich verbreitet über das dadurch wiedergewonnene Stück Wildnis. Inzwischen werden in der Schweiz, aber auch in Österreich und Deutschland die Rufe nach Abschuss von Wölfen laut - obwohl sie eigentlich streng geschützt sind.

Heinrich Haller: Wölfe vermehren sich rasch, wenn man sie in Ruhe lässt. Um entwicklungsfähige Bestände aufzubauen, war und ist der absolute Schutz wichtig. Mittlerweile gibt es erfreulicherweise im nördlichen Deutschland und im südwestlichen Alpenraum wieder prosperierende Populationen. Das ist andererseits eine Herausforderung für die Haltung von Weidetieren. Im Vordergrund stehen Maßnahmen für den Herdenschutz, doch kann auch der Abschuss von Problemwölfen die Lage entschärfen und die Perspektiven für die anderen Wölfe verbessern. Voraussetzung hierfür ist ein professionelles Management, das die wichtige ökologische Rolle von Großraubtieren auch bei uns vollumfänglich anerkennt.

Freiheit für Tiere: Vielen Dank für das interessante Gespräch!

Das Interview mit Heinrich Haller führte Julia Brunke, Redaktion Freiheit für Tiere .

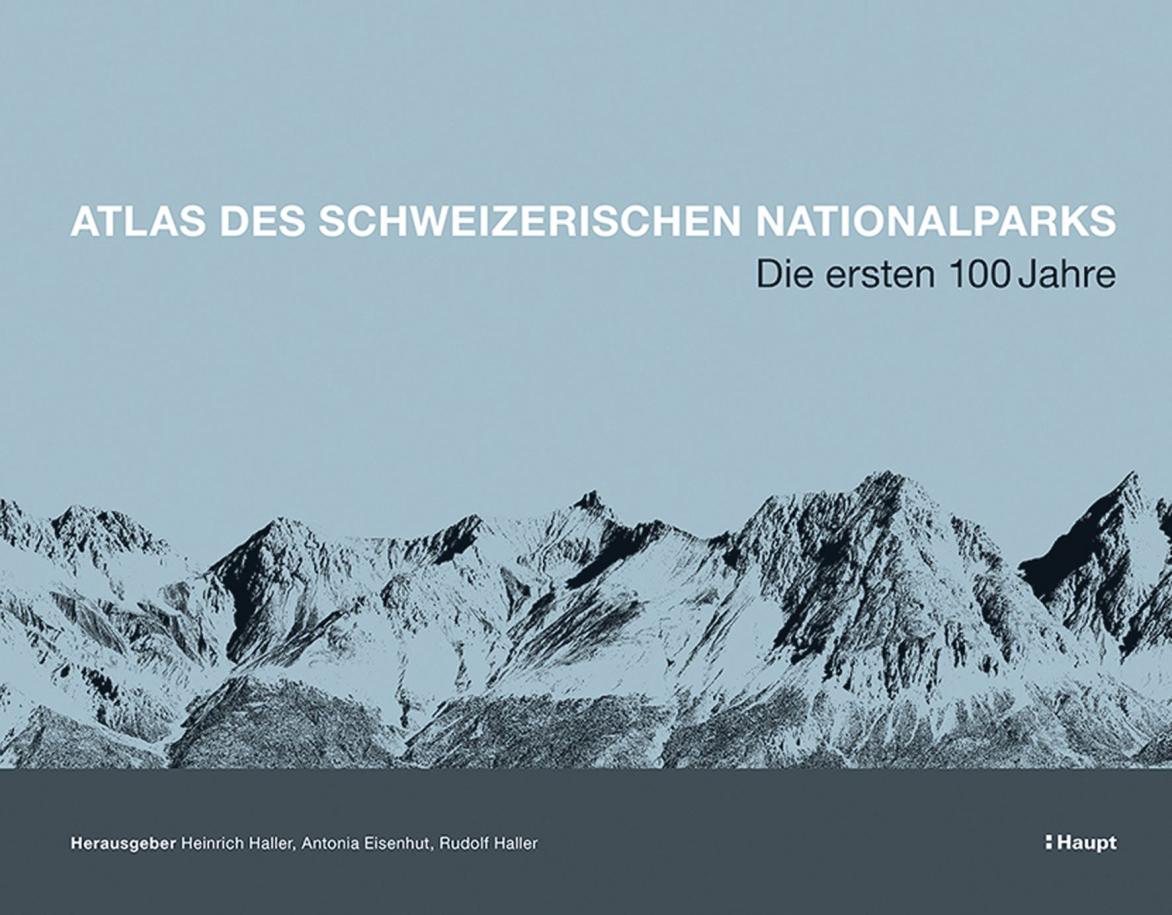

Der Schweizerische Nationalpark

|

Der Schweizerische Nationalpark wurde 1914 als erster Nationalpark in den Alpen gegründet. Damit schufen die Pioniere eine einzigartige Wildnisoase: Hier sollte sich die Natur ohne das Dazutun des Menschen frei entwickeln können - und so war von Anfang an die Jagd verboten. Dieses bemerkenswerte Naturexperiment wird seit über hundert Jahren wissenschaftlich begleitet und dokumentiert. |

Atlas des Schweizerischen Nationalparks

|

|

Der Atlas des Schweizerischen Nationalparks zeigt, was im 170 Quadratkilometer großen Naturreservat im Kernraum der Alpen geschehen ist. Mit einer Vielzahl von Karten und erläuternden Texten bietet das Werk Informationen von den erdkundlichen Grundlagen über geschichtliche und räumlich vergleichende Bezüge bis hin zu Pflanzen, Tieren, dem Menschen und dessen Forschung. |