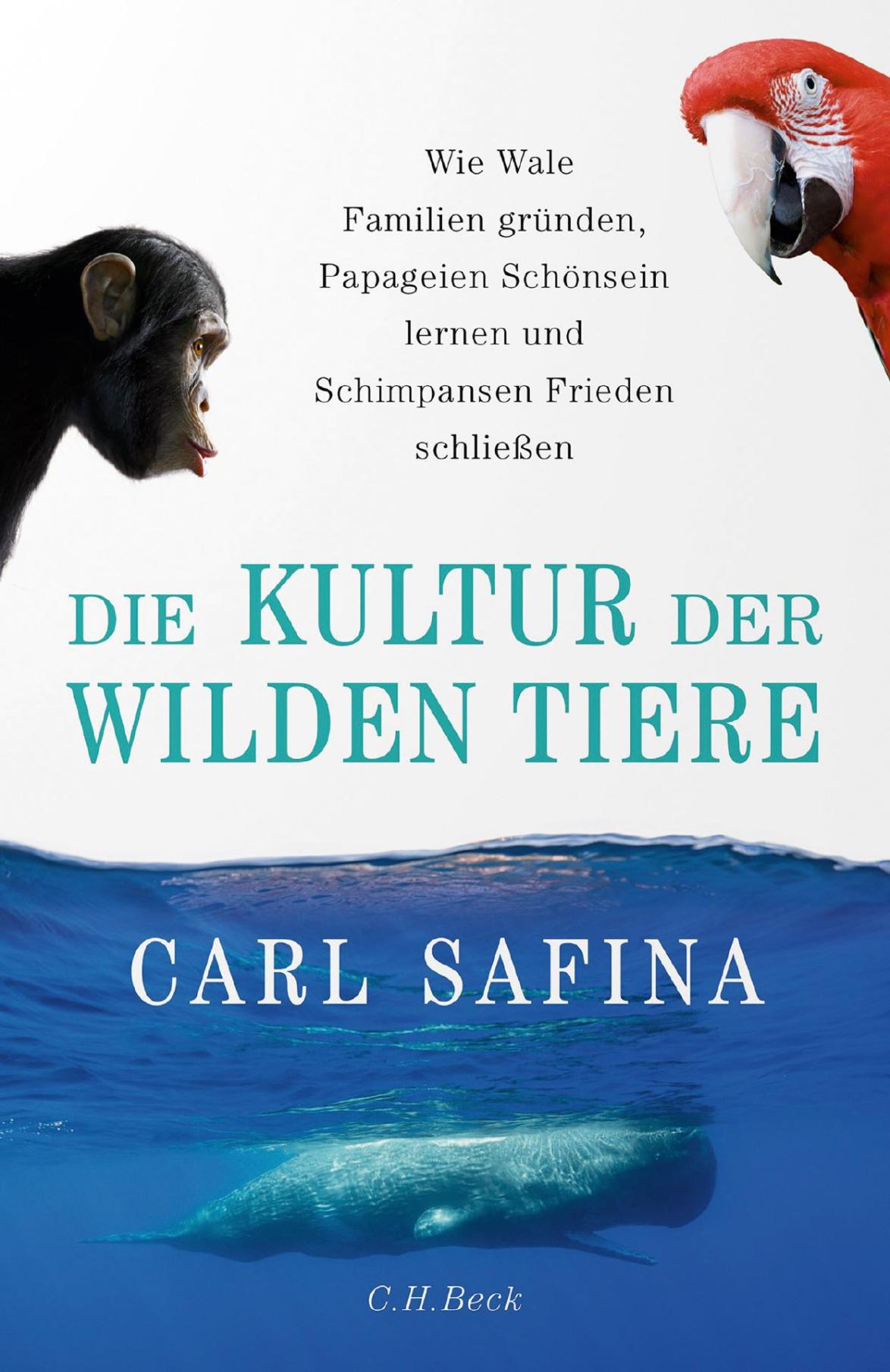

Die Kultur der wilden Tiere

Buchvorstellung von Julia Brunke, Redaktion FREIHEIT FÜR TIERE

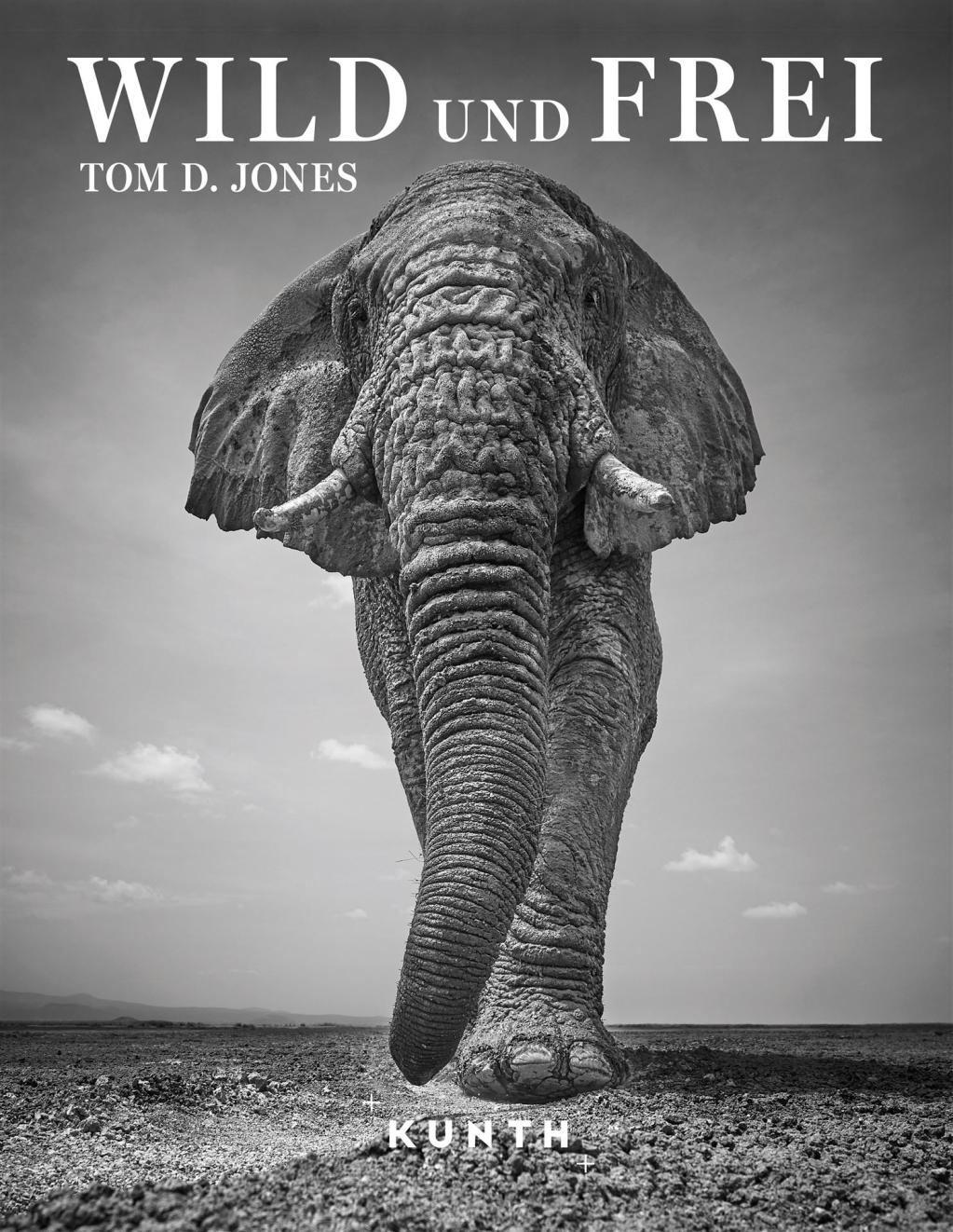

Manche Menschen halten Kultur ausschließlich für eine menschliche Errungenschaft. Doch das ist falsch: Wie wir Menschen sind auch Tiere nicht allein durch ihre Gene zu dem geworden, was sie sind. Wie wir Menschen geben Tiere ihren Wissens- und Erfahrungsschatz und auch ihren Sinn für Schönheit an ihre Kinder weiter. Und auch ihre Kultur verändert sich und entwickelt sich weiter. Anzunehmen, Tiere hätten keine Kultur, weil sie keine menschliche Kultur haben, ist vergleichbar mit der Ansicht, andere Wesen kommunizierten nicht, weil sie keine menschliche Kommunikation haben. Sie haben ihre Kommunikation. Und sie haben ihre Kultur. Prof. Dr. Carl Safina, Ökologe, Biologe und Autor des Bestsellers Die Intelligenz der Tiere nimmt uns in seinem neuen Buch »Die Kultur der wilden Tiere« in die Lebenswelten von Tieren mit, die an den wenigen noch verbliebenen wilden Orten der Erde zu Hause sind. Mit faszinierenden Berichten vermittelt er uns, was Tiere tun, warum sie es tun und wie sich das Leben für sie anfühlt. Und er fordert uns eindringlich auf, Tiere als Mitgeschöpfe und Reisegefährten auf dieser Erde zu betrachten.

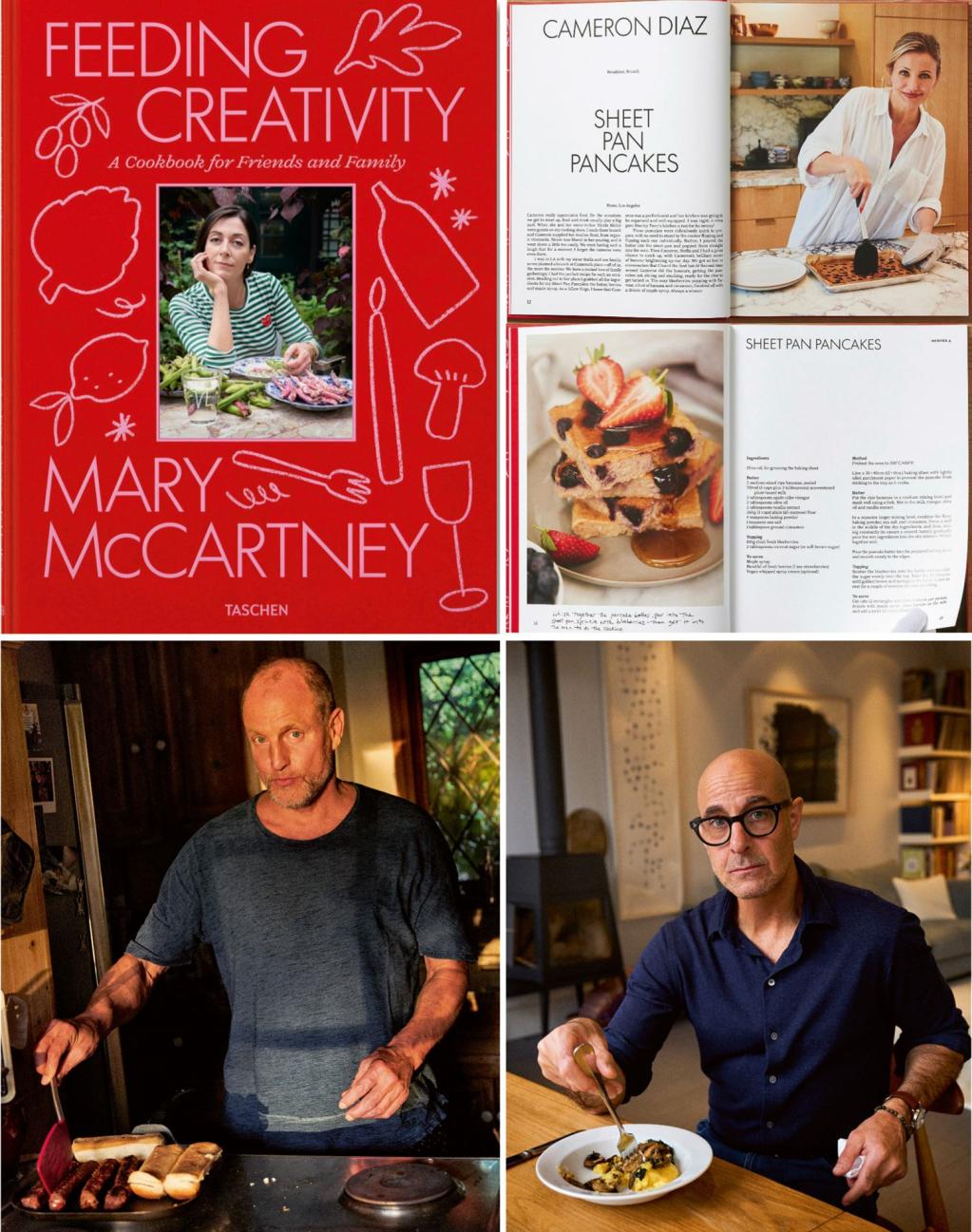

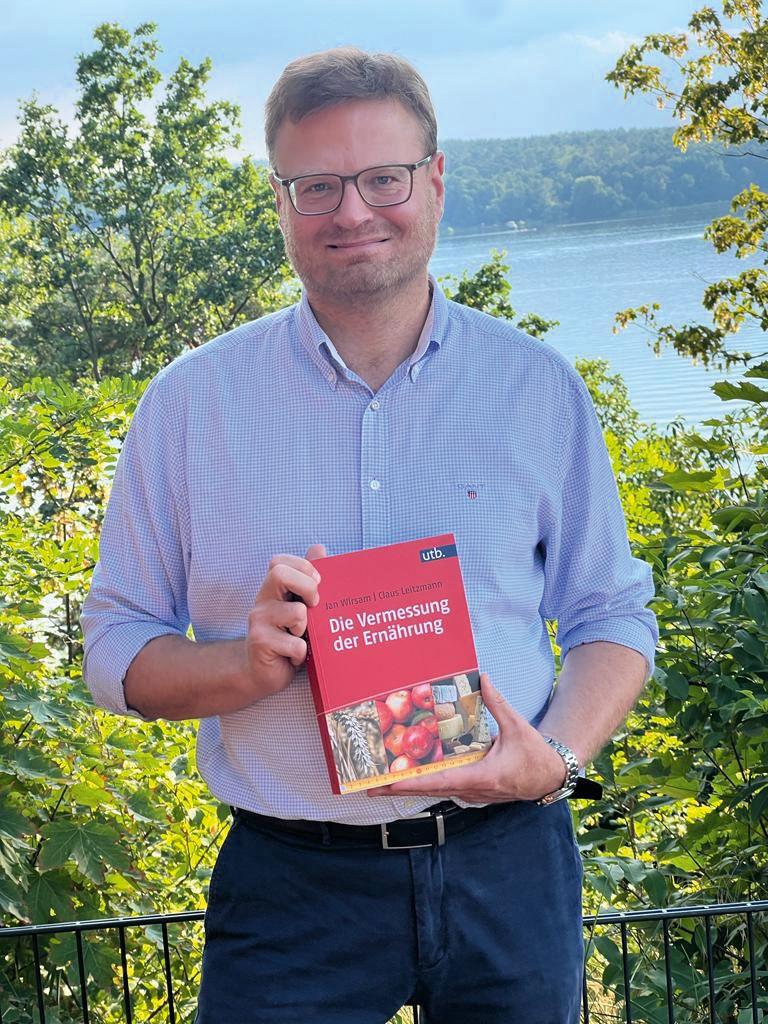

Der Autor

|

|

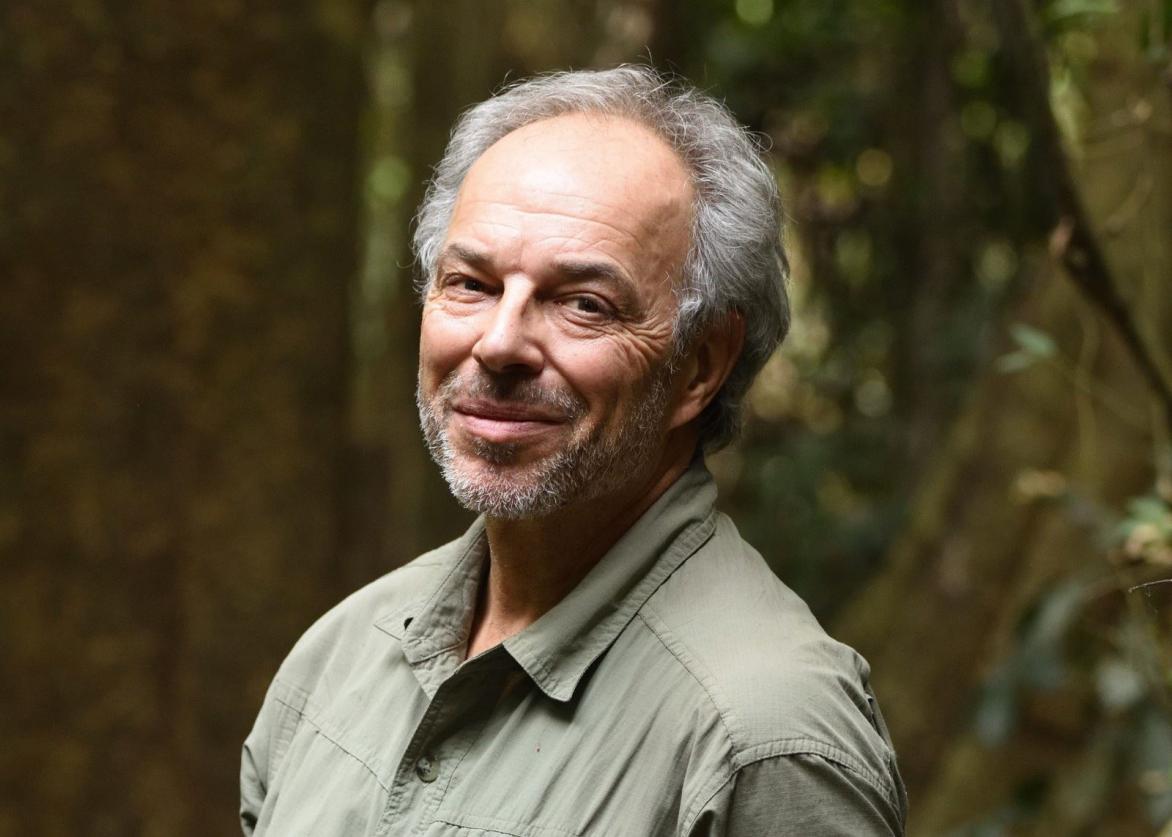

Prof. Dr. Carl Safina (Jahrgang 1955) ist Ökologe, Meeresbiologe, Umweltbiologe und einer der bekanntesten Naturschriftsteller weltweit.Der Autor des internationalen Bestsellers Die Intelligenz der Tiere: Wie Tiere fühlen und denken (2019) nimmt seine Leserinnen und Leser in die Lebenswelten von Tieren mit, die an den wenigen noch verbliebenen wilden Orten der Erde zu Hause sind. |

Kulturen in der Tierwelt

»Die Geschichten in diesem Buch handeln von Kulturen in der Tierwelt«, schreibt Carl Safina zu Beginn seines Buches. Er erklärt, dass das natürliche Verhalten der Tiere nicht einfach nur »angeboren« ist, sondern viele Tiere wie wir von den Eltern lernen. »Nicht nur unsere Gene bestimmen darüber, wer wir werden. Auch Kultur wird auf gewisse Weise vererbt. Kultur speichert wichtige Informationen, nicht in Genpools, sondern in Gedächtnissen.« Wissen, Fähigkeiten, Vorlieben, Lieder, der Gebrauch von Werkzeugen und Dialekte einer Lebensgemeinschaft werden über Generationen weitergegeben.

Kultur wird erlernt

»Kulturelles Lernen bedeutet die Weitergabe von Fähigkeiten (etwa Essbares zu identifizieren und zu beschaffen), stiftet Identität und das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb einer Gruppe, definiert Unterschiede zu anderen Gruppen und ermöglicht die Weitergabe von Traditionen, die entscheidende Aspekte der Existenz darstellen (etwa wie in einer bestimmten Gegend erfolgreiche Brautwerbung funktioniert)«, so der Biologe. Es sei also überaus praktisch, sich durch soziales Lernen von Artgenossen Altbewährtes anzueignen.

Weder Mensch noch Tier wird mit Kultur geboren. Kultur wird erlernt. »Gene erhält ein Individuum ausschließlich von seinen Eltern, Kultur aber von jedem x-beliebigen Mitglied seiner sozialen Gruppe«, erklärt Carl Safina. Kultur selbst verändert sich, entwickelt sich weiter und verleiht häufig eine flexiblere und schnellere Anpassungsfähigkeit als genetische Evolution. »Da aber Kultur Überlebenschancen verbessert, geht Kulturgut mit der Zeit auch in die Gene über, die Gene passen sich entsprechend an.«

»Die Existenz von Kultur kommt dann zum Vorschein, wenn es sich um etwas handelt, das nicht jeder macht«, erfahren wir weiter. »Jeder isst. Essen gehört nicht zur Kultur. Nicht jeder isst mit Essstäbchen. Essstäbchen sind Teil einer Kultur. Alle Schimpansen klettern auf Bäume. Das ist keine kulturelle Errungenschaft. Einige Schimpansenpopulationen brechen Nüsse mit Steinen auf, die sie wie Hämmer oder Ambosse benutzen. Doch nicht jede Population, in deren Lebensraum sich Nüsse finden, knackt diese auf. Es ist eine Frage der Kultur.« Die kulturellen Bräuche, Traditionen, Praktiken und Werkzeuge sind von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich.

Von anderen zu lernen ist nicht nur Wesensmerkmal des Menschen, sondern auch aller Tiere

Ein soziales Wesen besitzt Dank seiner Gene die Fähigkeit zum sozialen Lernen. »Menschen haben die genetische Disposition, jede menschliche Sprache erwerben zu können. Doch müssen wir die Sprache immer noch lernen«, erklärt Carl Safina. Gene bestimmen also darüber, was erlernt werden kann. Kultur bestimmt darüber, was gelernt wird und wie wir Dinge tun.

Bei allem tierischen Leben auf der Erde werde die Komplexität der Gene in weitaus höherem Maße als bisher angenommen von erlerntem Wissen überlagert, erklärt Carl Safina. Und er macht deutlich: »Von anderen zu lernen, "wie wir leben", ist Wesensmerkmal des Menschen. Aber von anderen zu lernen ist auch Wesensmerkmal des Raben. Des Affen und des Wals. Des Papageis. Selbst der Honigbiene.«

Soziales Lernen und die Weitergabe von Kultur ist also ein zentrales Wesensmerkmal von Tieren. »Ich behaupte, Instinkt hat seine Grenzen; viele Tiere müssen fast alles erlernen, was sie später einmal ausmacht«, so der Verhaltensforscher.

Soziales Lernen hat große Vorteile, da das einzelne Individuum auf das Erbe der ganzen Gemeinschaft zugreifen kann und sich den nervenaufreibenden Prozess des Lernens durch Versuch und Irrtum auf Kosten von Zeit und Möglichkeiten spart. So kann ein Wal, ein Elefant, ein Schimpanse oder ein Papagei sich kollektive Fähigkeiten und Wissen zunutze machen.

Soziales Lernen verhilft aber nicht nur zu bestimmten Fähigkeiten. Traditionen und Kultur schaffen Gruppenidentität, Gemeinsamkeit, aber auch Abgrenzung gegenüber anderen Kulturen. Kultur ist die Art und Weise, wie eine Gemeinschaft Dinge tut.

In seinem Buch »Die Kultur der wilden Tiere« entführt uns Carl Safina in die Welt der Wale, Papageien und Schimpansen und zeigt an ihrem Leben die drei großen Aspekte von Kultur: Identität und Familie, die Implikationen von Schönheit und wie soziales Leben Spannungen erzeugt, die Kultur lösen muss.

»Bevor eine Population zahlenmäßig vom Aussterben bedroht ist, verschwindet ihr weitergereichtes kulturelles Wissen«

Carl Safina lässt uns tief in die Natur eintauchen, einzelne Lebewesen in ihren freilebenden Gemeinschaften beobachten und einen Blick hinter den Vorhang des Lebens werfen. »Bisher war Kultur in der Tierwelt ein weitgehend verborgener, unbeachteter Teilaspekt«, schreibt er. Dabei sei Kultur für viele Arten so entscheidend wie zerbrechlich: »Lange bevor eine Population zahlenmäßig so stark schrumpft, dass sie vom Aussterben bedroht scheint, ist ihr spezielles, über viele Generationen hinweg gewonnenes und weitergereichtes kulturelles Wissen bereits im Begriff zu verschwinden.« Verlust überlieferten Wissens beschleunige das Aussterben.

Carl Safina nimmt uns in seinem Buch mit in das karibische Meer, nahe der Karibikinsel Dominica. Wir sind als Leser dabei auf einem Forschungsschiff mit dem renommierten Walforscher Shane Gero und seinen Studierenden. Wir spüren den Seegang, die Gischt spritzt, wir halten Ausschau nach Walen.

Der kanadische Walforscher Shane Gero lehrt an der Ottawa's Carleton University und hat 2005 das Dominica Pottwal-Project gegründet. Seither verbrachte er tausende von Stunden mit den Pottwalfamilien im karibischen Meer, wo Pottwale besonders gut zu beobachten sind, und erforschte ihre Lebensweise und Kommunikation.

Endlich ist es soweit: »In etwa zweihundert Metern Entfernung strömt nach links vorne ein zischender, schräger Sprühstoß dampfender, grauer Atemluft aus einem Monstrum von Kopf, einem gigantischen, das Meer spaltenden Keil, der ein Drittel des gesamten Körpers ausmacht. Im Gegensatz zu allen anderen Walarten befindet sich das Blasloch der Pottwale nicht an der Oberseite des Kopfs, sondern vorne, wo man bei einer typischen Säugetierschnauze die Nasenlöcher vermuten würde.« Die aufgetauchte Walkuh atmet einige Minuten, bis Tausende Liter sauerstoffarmes Blut gereinigt und wieder angereichert sind.

»Wir fahren etwas näher heran, um einen besseren Blick zu haben. Die Walkuh ist etwa fünfzig Meter entfernt und bewegt sich auf uns zu. Die dunkle, straffe Haut ihres Kopfes ist aus der Nähe zu sehen. Der restliche Körper ist faltig, um den Wasserwiderstand zu senken. Sie bläst erneut, taucht mit ihrem riesigen Maul unter Wasser, krümmt ihren langen Rücken ... Ihre Fluke und ihr kräftiger Schwanzstiel drücken sie nach unten, um sich ganz von der See verschlucken zu lassen.«

Die Walkuh hat ihr Sonar auf das Forschungsboot gerichtet. Ein fokussiertes Wal-Sonar hat mehr als sechshundert Klicks pro Sekunde, was sich für unsere Ohren wie ein Brummen anhört.

Kommunikation unter Wasser

Pottwale verwenden Klicklaute nicht nur zur Echo-Ortung, sondern auch zur Kommunikation. »Die Sichtweite unter Wasser beträgt bestenfalls ein paar hundert Meter. Schon in etwa hundert Metern Tiefe dringt kein Sonnenlicht mehr in den Ozean vor. Aber da Wasser ungefähr achthundertmal dichter als Luft ist, ist es äußerst geeignet für die Leitung von Schall«, erklärt Carl Safina. Wasser ist ein hervorragendes Kommunikationsmedium für die Tiere, die in ihm leben: Vom Wal bis zur Garnele übertragen sie akustische Botschaften, die durch das Meerwasser über große Entfernungen geleitet werden, vergleichbar mit Funk. »Auf diese Weise halten Blau- und Finnwale, die auf den niedrigsten Frequenzen wummern, Kontakt und reisen "gemeinsam", obwohl Hunderte von Kilometern zwischen ihnen liegen.«

Pottwale bewohnen und schaffen eine Klangwelt: »Wale hören fast die ganze Zeit über die Laute von Delfinen, anderen Walen und ihrer eigenen Familie«, erfahren wir weiter. Mit ihrem Sonar generieren sie fast ununterbrochen Klicks, während sie sich in großen Tiefen aufhalten.

Die Lieder der Buckelwale

Bis in die 1950er Jahre dachte man, Wale wären stumm. Dann hörten Mitarbeiter des US-Militärs beim Abhören russischer U-Boote plötzlich seltsame Geräusche - und stellten fest, dass sie von Walen stammten.

»Heute wissen wir, dass der mysteriöse, eindringliche Gesang männlicher Buckelwale ein veränderlicher kultureller Aspekt ihrer Art ist«, so Carl Safina. »Jedes Jahr singen alle ausgewachsenen Buckelwalbullen innerhalb eines Meeres dieselben Lieder. Allerdings unterscheiden sie sich von Meer zu Meer. Es gibt den Pazifik-Song, den Atlantik-Song und so weiter. Außerdem verändern sich von Jahr zu Jahr auch die Lieder innerhalb eines Meeres.« Die neuen Lieder verbreiten sich wellenartig, wie ein sich langsam ausbreitender Trend, bis alle Wale die veränderten Elemente des Liedes übernommen haben.

Buckelwalmutter mit Kind

»Wale singen Lieder, die sie von ihresgleichen in ihrer Kultur gelernt haben, doch stoßen sie bei den Menschen, die sie hören, auf Resonanz«, so Carl Safina. Er berichtet, dass im Jahr 1979 zehn Millionen Ausgaben der Zeitschrift »National Geographic« eine CD mit Buckelwalgesängen beigelegt wurde. Auf einmal entdeckten die Menschen die Schönheit der Walgesänge - und so wurden die Wale vor ihrer völligen Ausrottung bewahrt. Bis in die 1960er Jahre seien Wale nichts weiter als eine Zutat von Margarine gewesen. In den 1970er Jahren wurden sie die spirituellen Ikonen der Umweltbewegung. Innerhalb weniger Jahre wurde der Walfang in den meisten Ländern verboten. · Bild: divedog - Shutterstock.com

Pottwalen bedeutet Familie alles

Die sozialen Strukturen von Pottwalen ähneln denen von Elefanten: Elefanten und Pottwale leben in engen, stabilen Familienverbänden, die - sofern sie der Mensch nicht auseinander reißt - oft ein Leben lang zusammenbleiben. Weibliche Tiere bleiben in der Familie, in der sie geboren wurden, und helfen bei der Aufzucht der Jungtiere. Männliche Tiere verlassen ihre Mütter und ziehen in Junggesellengruppen umher. In den Familienverbänden sind Alter und Erfahrung von großer Bedeutung. So lernen junge Elefanten von den erfahrenen Matriarchinnen, welche die Familie anführen, wo sie hinziehen müssen, wenn zum Beispiel Dürre herrscht. »Ohne das Wissen der erfahrenen, älteren Familienmitglieder sind sie dem Tod geweiht. Das ist Kultur«, schreibt Carl Safina. So kostete 2009 eine Dürrekatastrophe in Ostafrika Hunderten von Elefanten das Leben. Eine Elefantenfamilie verlor dagegen kein einziges Mitglied. Sie wurden von zwei alten und weisen Elefantenkühen angeführt, welche sich an eine lange zurückliegende Dürre erinnerten und ihre Familie zu den letzten Wasserstellen führen konnten. Darum hat es unabsehbare Folgen für eine Familiengemeinschaft, wenn die alten Tiere erschossen oder von Walfängern erlegt werden.

Anders als Elefanten gehören Pottwale zusätzlich zu ihrer Familie zu einem riesigen Zusammenschluss vieler Familien - vergleichbar mit menschlicher Nationalitätszugehörigkeit -, mit dem sie eine gemeinsame Sprache und eine gemeinsame Kultur teilen. »Irgendwie entwickeln Pottwale - auf der ganzen Welt - die Fähigkeit, Gruppenidentität zu verstehen und Familien sowie Zusammenschlüsse von Familien, so genannte Clans, auseinander zu halten«, erklärt Carl Safina. Im Pazifik besteht jeder einzelne Pottwal-Clan aus Hundert Familien mit über zehntausend Walen, die sich auf ein riesiges Gebiet verteilen. Die meisten Wale eines Clans sind nicht miteinander verwandt und kennen sich auch nicht. Und doch können sie mit allen Mitgliedern ihres Clans Kontakt knüpfen, während sie zu Mitgliedern anderer Clans keine Kommunikation aufnehmen.

Pottwale wissen um ihre Identität und ihre kulturelle Zugehörigkeit

Pottwale, die aus den Tiefen des Meeres auftauchen, verkünden häufig ihre individuelle Identität - man könnte sagen: ihren Namen - sowie ihre Gruppenzugehörigkeit. »Die eigene Identität und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe kommunizieren Pottwale mit ihren Codas. So wie Kleinkinder die Sprache der Gruppe lernen, in die sie geboren werden, lernen junge Wale die Codas ihrer Familie oder ihres Clans. Wale sind Individuen innerhalb ihrer Familie und führen ein vielschichtiges Leben, das für sie genauso intensiv und gegenwärtig ist, wie für uns.« Nur bei Pottwalen und Menschen gehe die Gruppenidentität so weit über Verwandtschaftsverhältnisse hinaus zu einer Art nationaler oder stammesspezifische Identität mit einer eigenen Sprache, die sie zu anderen Gruppen abgrenzt, obwohl keine genetischen Unterschiede bestehen.

Weitergabe von Kultur und sozialen Traditionen

Junge Pottwale lernen von ihrer Mutter und den erwachsenen Walen ihrer Familie. Und sie haben viel zu lernen. Wie Menschenkinder müssen sie die Sprache lernen: »Bevor sie ihren eigenen Sonar benutzen, "belauschen" sie gerne erwachsene Familienmitglieder, die sich mit ihrem Sonar Botschaften übermitteln, und imitieren die Geräusche«, erklärt Carl Safina. Jeder junge Pottwal muss lernen, die Clan-spezifischen Codas exakt zu generieren. Mit diesen Lauten können sie später über tausende von Kilometern miteinander kommunizieren.

Sogar ihre Fähigkeit, tief zu tauchen, lernen sie erst im Lauf der Zeit. »Auch die Antworten auf andere Fragen wollen erlernt werden. Wo in diesen Strömungen und Untiefen des Meeres befinden sich die besten Jagdgebiete? Wie sieht unsere Reiseroute aus? Wohin ziehen wir im Lauf der Jahreszeiten?« Jeder junge Wal muss die Kultur und die sozialen Traditionen seines Clans lernen, denn die verschiedenen Pottwal-Clans haben spezifische Bewegungs-, Tauch- und Jagdmuster. Darum werde soziales Lernen auch als das »zweite Erbe« bezeichnet: Denn nicht nur unsere Gene werden uns von unseren Vorfahren weitergegeben, sondern auch die Kultur.

»Wale sind Individuen innerhalb ihrer Familie und

»Wale sind Individuen innerhalb ihrer Familie und führen ein vielschichtiges Leben, das für sie genauso intensiv und gegenwärtig ist wie für uns«, erklärt Carl Safina. »Sie wissen um ihr Verhältnis zueinander und wer wo ist. Sie verspüren große Einigkeit.« · Bild: wildestanimal - Shutterstock.com

»Sie verspüren große Einigkeit«

Carl Safina berichtet von einem Morgen, an dem er mit Shane Gero und seinen Studierenden mit dem Forschungsboot wieder hinaus fuhr auf das Karibische Meer. Sie mussten nicht lange horchen, bis sie ein paar Pottwale ausmachen konnten. Bald konnten sie die Wale weit verstreut und ziemlich ruhig an der Wasseroberfläche sehen. Ihr koordiniertes Aufsteigen ist kein Zufall , erklärt der Verhaltensforscher. »Sie wissen um ihr Verhältnis zueinander und wer wo ist. Sie verspüren große Einigkeit.«

Und weiter lesen wir: »Manchmal tauchen sie gleichzeitig auf: Pff, pff, pff, pff. Manchmal rücken sie, oben angekommen, ganz eng zusammen, suchen Körperkontakt, drehen sich miteinander im Kreis, tätscheln sich zärtlich mit ihren kurzen Brustflossen, fahren mit ihrem Maul die Konturen des anderen entlang, produzieren Unmengen von Codas und umschwirren einander mit ihrem Sonar. ... Was sagt uns das? Dass diese Wesen gerne Körperkontakt haben, dass sie Berührungen lieben?«

Die Forscher sehen von den riesigen Tieren nur den Grat ihres dunkelgrauen Rückens zwischen Blasloch und Rückenflosse und den glatten, riesigen Kopf. Doch bald geht es wieder in die Tiefe um Nahrung zu suchen: »Die größte Walkuh ringsum krümmt ihren verrunzelten Rücken, reckt ihre Fluke gen Himmel und tritt den Tauchgang an, indem sie sich vom tonnenschweren Gewicht ihres Unterkörpers in die Tiefe rammen lässt. Eine zweite Walkuh hisst ihre Fluke wie eine große schwarze Fahne und gleitet so anmutig in die Tiefe, dass sie ebenso zeitlos wirkt wie das wogende Meer.«

»Wir müssen einen Weg finden, zu koexistieren«

Walforscher Shane Gero hat sich in den über 15 Jahren, in denen er das Leben der Pottwale erforschte, Zeit in ihrer Gesellschaft verbrachte und ihnen so nah kam, seine Gedanken gemacht: »Wir müssen einen Weg finden zu koexistieren. Es sind vielfältige, komplizierte Leben, die da Jahr für Jahr erlöschen. Keiner nimmt Notiz davon. Für mich ist es schmerzvoll, weil ich sie kenne.« Er könne nicht erwarten, dass andere Tausende von Stunden in Gesellschaft von Pottwalen verbringen. Darum sieht es der Walforscher als seine Pflicht, durch seine Arbeit die Menschen dazu zu bringen, sich für die Wale zu interessieren.

Aras gehören zu den mehr als 350 Papageienarten auf dieser Erde. Es gibt mehr als fünfzehn Ara-Arten. Die größten sind die Hyazinth-Aras, mit bis zu einem Meter Körperlänge und einer Flügelspannweite von 1,20 Metern. Die Hellroten Aras gehören ebenfalls zu den größten Papageien der Welt: Sie erreichen eine Länge von 90 Zentimetern und ein Gewicht von etwa einem Kilo.

In der Wildnis des peruanischen Amazonasgebiets liegt das Tambopata-Forschungszentrum. Vor etwa 25 Jahren hatten Forscher hier innerhalb von drei Jahren etwa 30 Küken zwei verschiedener Ara-Arten gerettet, die sie Chicos (Kinder) nannten. Die Chicos wurden nie eingesperrt und gewöhnten sich schnell an das Leben in der Wildnis. Sie fanden wild geborene Partner und nisteten im Wald. Doch die im Forschungszentrum aufgezogenen Papageien vergaßen ihre Wurzeln nie und kehrten immer wieder zurück, vor allem um Essbares zu stibitzen.

Carl Safina berichtet von seinem Besuch im Tambopata-Forschungszentrum, das von dem US-amerikanischen Feldforscher Don Brightsmith und seiner Frau Gaby Vigo, einer peruanischen Forscherin, geleitet wird. Don, Gaby und ihre fünfjährige Tochter Mandylu sitzen gemeinsam mit ihrem Gast am Frühstückstisch. Noch heute, fast 25 Jahre nach ihrer Kindheit im Forschungszentrum, schwirren überall Chicos umher, stattliche Aras, halb wild, halb zahm. »Die vierundzwanzigjährige Chuchuy erreicht die Lodge. Ihren scharlachroten Kopf zieren ein paar grüne Federn, und ihre Flügel haben nicht das Blau der meisten anderen Hellroten Aras, sondern sind eher türkisfarben«, berichtet Carl Safina. Auch Chuchuys Partner, der fünfundzwanzigjährige Inocenico, ebenfalls ein Hellroter Ara, schwirrt umher. Oder er lauert in den Dachsparren. Kaum passt Gaby einmal nicht auf, stürzt er sich auch den Teller der kleinen Mandylou und klaut einen Pfannkuchen. Aus Sicht der Fünfjährigen ist der Ara riesig. Und schnell. Sie jammert: »Das war mein Pfannkuchen.« Die Familie ist die Überfälle der roten Piraten gewöhnt und versucht sie mit Wasser-Sprühflaschen zu vertreiben. Gaby erklärt: »Wenn man ihren Wildfrüchte anbietet, die sie auch selbst im Wald finden, halten sie das für einen Witz.«

Nicht nur die im Forschungszentrum aufgezogenen Aras besuchen immer wieder die Lodge auf der Suche nach einem leckeren Imbiss oder wenn sie Hilfe brauchen: Ihre wilden Partner und ihre Nachkommen haben einige Verhaltensweisen der Chicos übernommen. Wie wurden diese Informationen an die wilden Aras übermittelt? »Offenbar können sie von Natur aus Gewohnheiten ihrer Artgenossen übernehmen, selbst wenn sie "unnatürlich" sind«, vermutet Carl Safina. »Sie lernen flexibel, wie sie an dem Ort, an dem sie leben, zurechtkommen, und erlernen voneinander die Bestandteile ihrer Kultur.«

Und obwohl ihre Kindheit im Forschungszentrum fast 25 Jahre zurückliegt, kommen die Aras nach Hause, wenn sie Hilfe brauchen. Ein Papagei wurde übel von Bienen zugerichtet, ein anderer litt an einer schweren Infektion - sie kamen in die Lodge und ließen sich gesund pflegen.

Papageien können sich an vergangene Ereignisse erinnern, erklärt Carl Safina. Aber sie können auch vorausdenken, die Perspektive anderer einnehmen und sogar neuartige Werkzeuge herstellen, um ein Problem zu lösen - kognitive Leistungen, die bis vor nicht allzu langer Zeit als einzigartig menschlich galten.

Warum sind wir Menschen eigentlich so überrascht über die Intelligenz der Tiere?

»Wir Menschen haben eine Stufenleiter des Lebens verinnerlicht: Unten die Steine und Pflanzen, dann niedere Tiere, höhere Tiere und ganz oben: wir, die Krone der Schöpfung. Und leider führte diese Vorstellung zu unserer kulturellen Respektlosigkeit gegenüber dem Rest der Welt«, schreibt Carl Safina. »Entsprechend betrachten wir die Welt als unseren Besitz, für uns geschaffen, und wir glauben, wir seien niemandem Rechenschaft darüber schuldig, wie wir auf die Welt einwirken.« Und weil wir davon ausgehen, dass andere Wesen umso höherwertiger seien, je mehr sie uns ähneln, können wir nur schwer akzeptieren, »dass die problemlösende Intelligenz von Raben, Papageien, Delfinen oder Affen - von Tinten- und anderen Fischen ganz zu schweigen - der Intelligenz der meisten Primaten ebenbürtig ist.« Und darum sind wir jedes Mal überrascht , wenn eine Elefantenmutter ihr Baby rettet oder ein Rabe oder ein Papagei strategisch vorgeht. »Forscher bewiesen kürzlich, dass so genannte Putzerfische sich selbst im Spiegel wieder erkennen. Dies galt lange Zeit als Beweis für ein Eigenbewusstsein, das nur der absoluten Elite unter den Lebewesen mit dem größten Gehirn zugebilligt wurde.« Und anscheinend sei der Gedanke, dass ein Fisch über eine solche Intelligenz verfügen könnte, für manche Menschen unerträglich.

»Affen sind Aras und Raben nur knapp überlegen, wenn überhaupt«, schreibt Carl Safina. Bei der Gehirngröße im Verhältnis zum Körper, den sozialen Fähigkeiten, dem Werkzeugbau oder Problemlösen gäbe es keine Unterschiede. »In Experimenten, bei denen die Tiere ein kleines Stockwerkzeug brauchten, um ein längeres Werkzeug zu erreichen, verstanden die meisten Gorillas und Orang-Utans das Problem sofort. Und ebenso Neukaledonische Krähen.«

In einem Experiment lernten mehrere Aras und ein Graupapagei, anstelle von Futter einen Plastikchip zu nehmen, den sie dann gegen Essen eintauschen konnten, das die lieber mochten. »Sie verstanden also die Konzepte von Belohnungsaufschub und Währung. Die Aras schnitten dabei so gut ab wie Schimpansen.«

Jedes Tier ist ein Individuum und hat eine andere Persönlichkeit

Jedes Tier hat eine andere Persönlichkeit. Das gilt nicht nur für Wale, Schimpansen oder unsere Hunde und Katzen, sondern auch für Vögel und sogar Insekten. Manche sind schüchtern, andere mutig und neugierig. Manche sind ruhig und gelassen, andere aktiv, unternehmungslustig oder nervös. »Bei allen Tieren, von Vögeln bis hin zu Spinnen, beeinflusst die Persönlichkeit, wie Individuen nach Futter suchen, Kontakte pflegen, auf Erkundung gehen, Gefahren wahrnehmen und Partner wählen«, erklärt Carl Safina. Forscher haben herausgefunden, dass weibliche Zebrafinkenweibchen, die gerne auf Erkundung gehen, Partner auswählen, die ebenfalls abenteuerlustig sind. Und weibliche Sittiche bevorzugen Männchen, die Intelligenz beim Lösen einer Aufgabe bewiesen haben.

Auch jedes Ara-Paar ist anders: »In dem einen Nest füttert immer der Vater die Küken. In einem anderen Nest füttert der Vater immer das Weibchen und nie die Küken«, erfahren wir in dem Buch. »In einem Nest schreit das Männchen nie, bei einem anderen immer, wenn es ankommt, und das Weibchen kommt dann heraus zu ihm. Ein Weibchen verlässt ihr Nest so gut wie gar nicht. Manche Männchen liefern stündlich Futter, andere etwa alle drei Stunden.« Ein Männchen, das zu lange brauche, riskiere Schelte, berichtet Gaby Vigo: »Bei einem Nest, das ich beobachtete, sah es so aus, als würde das Weibchen nach dem Männchen Ausschau halten und auf seine Ankunft warten.« Als er dann endlich ankam, habe das Weibchen mürrische Laute von sich gegeben, als würde sie sagen: Wo warst du?

Lernen, wie man ein Ara wird

Bei allen frei lebenden Papageien, die Forscher untersucht haben, bringen die Eltern ihren Küken im Nest individuell einzigartige Rufe bei. Dies sei »eine faszinierende Parallele zu menschlichen Eltern, die Säuglinge beim Namen nennen«. An ihren individuellen Rufen erkennen Vögel ihre Partner und Nachbarn. Außerdem lernen Papageien - wie Pottwale oder Fledermäuse - die Dialekte ihrer Gruppe. »Offenbar ist Gruppenidentität, oft als Kennzeichen der menschlichen Kultur gewertet, in Wahrheit weit verbreitet«, schreibt Carl Safina.

Junge Aras verlassen im Alter von etwa drei Monaten das Nest. Sie können nicht gut fliegen und sitzen gut eine Woche in nahen Bäumen herum. Die Eltern füttern ihre Jungen noch monatelang weiter. Nach und nach lernen sie von ihren Eltern, was sie essen können. »Sie müssen erst lernen, wie man ein Ara wird«, sagt Gaby Vigo.

»Viele Jungvögel müssen erst lernen, indem sie ihre Eltern und Älteren beobachten, und Papageien wahrscheinlich mehr als die meisten anderen«, erklärt uns Carl Safina. »Deshalb ist es so heikel und aufwändig, Papageienpopulationen durch Zucht in Gefangenschaft und Auswilderung wiederzubeleben.«

Aras sind erst mit acht Jahren ausgewachsen. Carl Safina fragt Sam Williams, der das Macaw Recovery Network, ein Papageienreservat in Costa Rica, leitet, was die Vögel in diesen acht langen Jahren tun. »Soziales Lernen«, antwortet er sofort. »Herausfinden, wer wer ist, wie man interagiert, wie menschliche Kinder in der Schule.« Die jungen Vögel lernen von älteren Vögeln ihre Kultur.

Die kulturellen Traditionen können sich von Gruppe zu Gruppe unterscheiden, erklärt Carl Safina: »Verschiedene Populationen können unterschiedliche Werkzeuge verwenden, unterschiedlichen Wanderrouten folgen, unterschiedliche Laute von sich geben, die unterschiedlich verstanden werden. Alle Populationen haben ihre eigenen Antworten auf die Frage, wie man lebt.«

Erkennen Papageien Schönheit?

Viele Papageien sind grün, was in den Amazonaswäldern Sinn macht. »Die großen Aras setzen jedoch extravagante Farbakzente, wie eigentümliche Füllhörner voller tropischer Früchte. Und das ergibt keinen Sinn«, so Carl Safina. »Die Hellroten Aras spotten mit ihrem Aussehen jeder Vernunft. Sie haben hellrote Köpfe; ihre Flügel sind blau, blaugrün und hellrot, und ihr Erkennungsmerkmal ist ein leuchtend gelber Federumhang um die Schultern. Wie kann es derart verschwenderische Farben geben? Warum sollten Vögel eine solche Schönheit herausbilden? Der Mensch in mir fragt sich: Erkennen Vögel die Schönheit ihres Gefieders, hören sie sie in ihrem Gesang?« Ist es nicht naheliegend, dass auch Tiere Schönheit wahrnehmen?

Der berühmte Naturforscher Charles Darwin, von dem die - jedem aus der Schule bekannte - Evolutionstheorie »Survival of the Fittest« stammt, ergänzte die natürliche Selektion um die »geschlechtliche Zuchtwahl« (Weibchen wählt Männchen) »um der Schönheit willen«. In seinem Werk »Die Abstammung des Menschen« schrieb Darwin: »Wären weibliche Vögel nicht imstande, die schönen Farben, den Schmuck, die Stimmen ihrer männlichen Genossen zu würdigen, so würde alle die Mühe und Sorgfalt, welche diese darauf verwenden, ihre Reize vor den Weibchen zu entfalten, weggeworfen sein, und dies lässt sich unmöglich annehmen.« Und als Erklärung für die farbenprächtige Schleppe eines Pfaus schrieb Darwin, dass »die raffinierteste Schönheit nur als Reizmittel für das Weibchen dienen kann und zu keinem anderen Zwecke«. Weibliche Pfaue wählen ihren Partner also nach seiner Schönheit.

Die moderne Verhaltensforschung hat dies bestätigt: »Singende männliche Zebrafinken, die keine Zuhörer haben, weisen Gehirnaktivitäten in Regionen auf, die für Stimmkontrolle, das Lernen von Liedern und Selbstkontrolle zuständig sind. Hört ein Weibchen zu, stoppen Lern- und Selbstkontrollaktivität beim Männchen«, so Carl Safina. Das Männchen gibt nun eine Aufführung, um das Weibchen für sich zu gewinnen. Und das Weibchen bewertet die Aufführung.

Natürlich signalisiert Schönheit - wie glänzende Federn oder glänzendes Haar - Gesundheit und Jugendlichkeit, die für die Partnerwahl und eine erfolgreiche Paarung sprechen, erklärt Carl Safina. »Aber in der jeweiligen Situation sind uns alle rationalen Argumente egal. Alles, was wir fühlen, sind Impulse. Es ist reine Ästhetik - die Beschaffenheit und der Glanz der Federn, die Flinkheit und Leichtfüßigkeit des Tänzers, die Reinheit und Komplexität des Gesangs -, die eine potentielle Partnerin bewertet.« Und das gilt für Vögel wie Menschen gleichermaßen: Wir nehmen eine ästhetische Bewertung vor, die dazu führt, dass wir uns angezogen fühlen oder eben nicht. »Wir haben keine milliardenschwere Haarproduktindustrie, weil wir damit werben wollen, dass wir uns in evolutionärer Hinsicht zur Fortpflanzung eignen; wir haben sie, weil der Mensch auf schönes Haar steht. Und Pfauendamen oder Hellrote Aras stehen auf glänzende, wunderschöne bunte Federn.«

Aras sind bedroht

Carl Safina ist mit den Forschern Gaby Vigo und Don Brightsmith im Regenwald unterwegs, um Aras zu beobachten. Die gigantischen Dipteryx-Bäume, die bis zu tausend Jahre alt werden und mit ihrer Krone weit über den Wald hinausragen, beherbergen in natürlichen Nisthöhlen Hunderte Hellrote Aras und Grünflügelaras. »Aber die Dipteryx-Arten sind ins Visier des Menschen geraten, der sie zu Parkettholz und Holzkohle verarbeitet«, schreibt der Biologe. »In weiten Teilen des Waldes wurden die großen, knorrigen, mehrere Hundert Jahre alten Riesen mit ihren vielen Hohlräumen, auf die Vögel und andere Tiere angewiesen sind, gefällt und reißen die Arapopulationen mit in die Tiefe.«

Der Lebensraum der Hellroten Aras erstreckt sich von Amazonien bis Südmexiko. Doch vielerorts sind die Populationen drastisch eingebrochen. In ganz Mittelamerika sind sie gefährdet. Und in einigen Regionen sind sie schon völlig verschwunden. Spix-Aras sind seit über 20 Jahren in freier Wildbahn völlig ausgestorben. Weltweit gibt es von fast einem Drittel der Papageien nur noch kleine, schnell schrumpfende Populationen.

Ursache ist vor allem die Abholzung des Regenwaldes, aber auch der Handel mit Käfigvögeln. »Die meisten Wälder in Mittelamerika, die Aras brauchen, wurden abgeholzt und brandgerodet, damit amerikanische Fast-Food-Ketten billige Rindfleisch-Burger verkaufen können«, so Carl Safina.

Wie kommunizieren Schimpansen?

Schimpansen kommunizieren

sehr häufig durch Gesten. Eine Studie zeigte, dass menschliche Kleinkinder 52 verschiedene Gesten verwenden und Schimpansen davon 46 ebenfalls verwenden. Dr. Cat Hobiater erforscht seit 15 Jahren die Kommunikation von frei lebenden Schimpansen. Viele ihrer Gesten sind so subtil, dass sie von Menschen leicht übersehen werden. · Patrick Rolands Shutterstock

Besuch im Budongo-Wald in Uganda

Im dritten Teil des Buches Die Kultur der wilden Tiere besuchen wir gemeinsam mit Carl Safina Schimpansen im Budongo-Wald in Uganda. Hier leitet Dr. Cat Hobiater, Professorin an der schottischen St.-Andrews-Universität, das Forschungszentrum. Seit 15 Jahren beobachtet Cat mit ihren Forschungsassistenten die frei lebenden Schimpansen in ihrem natürlichen Lebensraum. »Ich bin nicht zum Arbeiten in diesen abgelegenen ugandischen Wald gekommen, weil ich mich für 'Hinweise auf die menschliche Evolution' interessiere oder dafür, 'wie wir zu Werkzeugmachern wurden'. Ich bin hier, weil ich mich für Schimpansen interessiere.« Auf diese Weise gewinnt Cat tiefe Einblicke in das Leben der Schimpansen.

Schimpansen kommunizieren durch Gesten und Rufe. Für menschliche Ohren hören sich die Rufe natürlich unverständlich an. Rufe können signalisieren, dass jemand gutes Futter gefunden hat. Oder dass jemand angegriffen wird. Es gibt Dominanzschreie und Rufe der Unterwerfung. »Durch Variation bei Intensität, Lautstärke, Tonhöhe und Wiederholung kann die Bedeutung und Dringlichkeit dessen, was kommuniziert wird, verändert werden«, erklärt Carl Safina. »Die Schimpansen verstehen, was sie hören. Sie hören heraus, wer was mit wem macht.« Und: »Alle Schimpansen behalten im Auge, wer ruft oder was er oder sie gerade tut.«

Alle Menschenaffen verwenden Gesten zur Kommunikation. Schimpansen gestikulieren häufig und sehr subtil. In Gefangenschaft lebende Affen können Sprachsysteme mit hunderten von Zeichen wie die Gebärdensprache lernen und mit Menschen kommunizieren - mit Satzbau, Grammatik und Wortbildung. Schimpansen können nicht mit menschlichen Worten sprechen, weil Menschen und Schimpansen unterschiedliche Versionen des Gens FOXP2 haben, das die Fähigkeit zur Artikulation von Sprache beeinflusst, erklärt der Biologe. Vielleicht ist die Gestik ein so wichtiger Bestandteil der Kommunikation bei Schimpansen, weil sie etwas zu sagen haben, es aber nicht aussprechen können.

Cat Hobiater hat beobachtet: Je mehr Gesten innerhalb einer Gemeinschaft verwendet werden, umso weniger kommt es zu Gewalt.

Schimpansen sind nicht unsere Vorfahren, sondern unsere Verwandten

Schimpansen sind die engsten Verwandten von uns Menschen und unsere Gene stimmen zu 98 bis 99 Prozent überein. Unser Gehirn hat die gleichen Teile und funktioniert mit denselben Neurotransmittern. »Wir sehen in den Schimpansen einen unfertig entwickelten Vorboten des Menschen, gefangen zwischen Sein und Werden«, schreibt Carl Safina. »Aber diese Sicht ist eine Fehlinterpretation der Geschichte, bei der man etwas Wichtiges übersieht - nämlich sie selbst. Schimpansen sind nicht unsere Vorfahren; der letzte gemeinsame Vorfahre von

Schimpanse und Mensch ist ausgestorben. Schimpansen sind unsere Zeitgenossen. Sie sind keine halbgaren Menschen.«

Wir erfahren, dass sich vor etwa 6 Millionen Jahren die Erblinie unserer gemeinsamen Vorfahren getrennt hat: die eine Linie entwickelte sich zur Gattung Pan, der Schimpansen und Bonobos angehören, und die andere Abstammungslinie führte zum Homo und damit zum Menschen. Mensch und Schimpanse sind enger verwandt als Schimpansen und Gorillas.

Gemeinsamkeiten im Sozialverhalten von Schimpansen und Menschen

Das »Grooming«, die Fellpflege der Schimpansen, dient nicht nur der Entfernung von Parasiten. Sie fördert auch Vertrauen und Allianzen. Bei Menschen gibt es ähnliche Rituale der sozialen Fellpflege : das Haar eines anderen kämmen und bürsten oder jemanden mit Sonnencreme einreiben; diese Dinge macht man mit Menschen, zu denen man eine Beziehung hat , erklärt der Verhaltensbiologe. Es hilft die Beziehung zu vertiefen oder aufrechtzuerhalten. Man macht diese Dinge nicht mit einem Wildfremden.

Im Sozialverhalten von Schimpansen und Menschen gibt es weitere Gemeinsamkeiten, sogar ziemlich beunruhigende. Die Gemeinschaft ist von männlichen Schimpansen dominiert und streng hierarchisch gegliedert. Der männliche Status wird durch Drohungen und Gewalt erlangt, verloren und durchgesetzt. Schimpansen verteidigen ihr Revier - auch mit Gewalt - gegen andere Gemeinschaften. Jane Goodalls Beobachtung des »Schimpansenkrieges« von Gombe und eine im Kibale-Nationalpark durchgeführte Studie zeigten, dass sich männliche Schimpansen zu regelrechten Kampfverbänden zusammenschließen können, die an den Grenzen des von ihnen besiedelten Gebietes patrouillieren.

»So gut wie alle selbstgemachten Probleme der Schimpansen werden durch männliche Aggressionen verursacht, angetrieben von der männlichen Besessenheit auf Status. Schimpansen sind selbst ihre ärgsten Feinde, gefangen in einem sozialen Geflecht von auferlegtem Ehrgeiz, Unterdrückung, erzwungenem Respekt, Nötigung, Gewalt zwischen Gruppen und Episoden tödlicher Gewalt innerhalb der Gemeinschaft«, schreibt Carl Safina. »Die Hinweise, die Schimpansen uns zur Entstehung menschlicher Irrationalität, Gruppenhysterie und die starken Männer der Politik liefern können, sind womöglich bedeutsamer als alle Einblicke, die wir durch sie in die "Ursprünge der Werkzeugverwendung beim Menschen" oder die "Ursprünge von Sprache" gewinnen«, so der Verhaltensbiologe.

Vom Aussterben bedroht

»Die Gegenwart - unser Zeitalter - stellt die Schimpansen vor ihre größte Herausforderung«, schreibt Carl Safina. »In Afrika reichen die Wurzeln der Primaten bis in die tiefste Vergangenheit zurück. Die Frage ist, ob sie dort auch eine Zukunft haben.« In den letzten 30 Jahren sank die Anzahl der Schimpansen an der Elfenbeinküste um 90 Prozent. Laut der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN sind Schimpansen insgesamt stark gefährdet und die Westafrikanische Unterart ist sogar vom Aussterben bedroht. Ursachen sind die Abholzung ihrer Wälder, Wilderei und der Handel mit Schimpansen. Würden all diese Probleme heute beseitigt und ihre Lebensräume sofort wiederhergestellt, bräuchten die Menschenaffen etwa 150 Jahre, bis sich ihre Populationen erholt hätten , so der Biologe.

Weil Menschenaffen erst mit etwa 15 Jahren geschlechtsreif werden und nur alle vier bis sechs Jahre ein einzelnes Kind zur Welt bringen, lassen sich die Verluste nicht ausgleichen.

Die Schwangerschaft dauert bei Schimpansen knapp acht Monate. Neugeborene Schimpansen sind hilflos wie Menschenbabys. In den ersten Monaten behält die Mutter ihr Baby ständig am Körper. Nach drei Monaten beginnt der Säugling unter den wachsamen Augen der Mutter die Welt zu erkunden, zu spielen und Kontakte aufzunehmen. »Junge Schimpansen beobachten die sozialen Interaktionen ihrer Mutter und lernen so die Benimmregeln aus ihrer Erfahrung«, erklärt Carl Safina. Bis zum 5. Lebensjahr werden Schimpansenkinder gestillt, danach bleiben sie noch weitere fünf Jahre bei der Mutter. Männliche Schimpansen bleiben ihr Leben lang in der Gemeinschaft, in die sie hineingeboren wurden. Weibliche Schimpansen wechseln als Jugendliche zu einer benachbarten Gemeinschaft.

Die lange Kindheit bei Schimpansen dient wie bei uns Menschen dazu, alles zu lernen, was sie für ihr Leben brauchen. Sie lernen die Grundlagen ihrer Kultur von ihren Müttern und den anderen Mitgliedern ihrer Gemeinschaft. Darum ist es kaum möglich, gefangene Schimpansen wieder auszuwildern. Ausgewilderte Affen verhungern oder werden getötet.

Carl Safina zeigt mit seinem Buch, dass Tiere wie wir Menschen intelligente und kulturelle Wesen sind. »In vieler Hinsicht sind wir gar nicht so verschieden«, so der Biologe. »Eine aktuelle Frage drängt sich auf: Werden wir sie weiter existieren lassen, oder werden wir ihre Auslöschung vollenden?« Und: »Sind wir in der Lage, eine Kultur für eine schöne Zukunft auf der Erde zu entwickeln?«