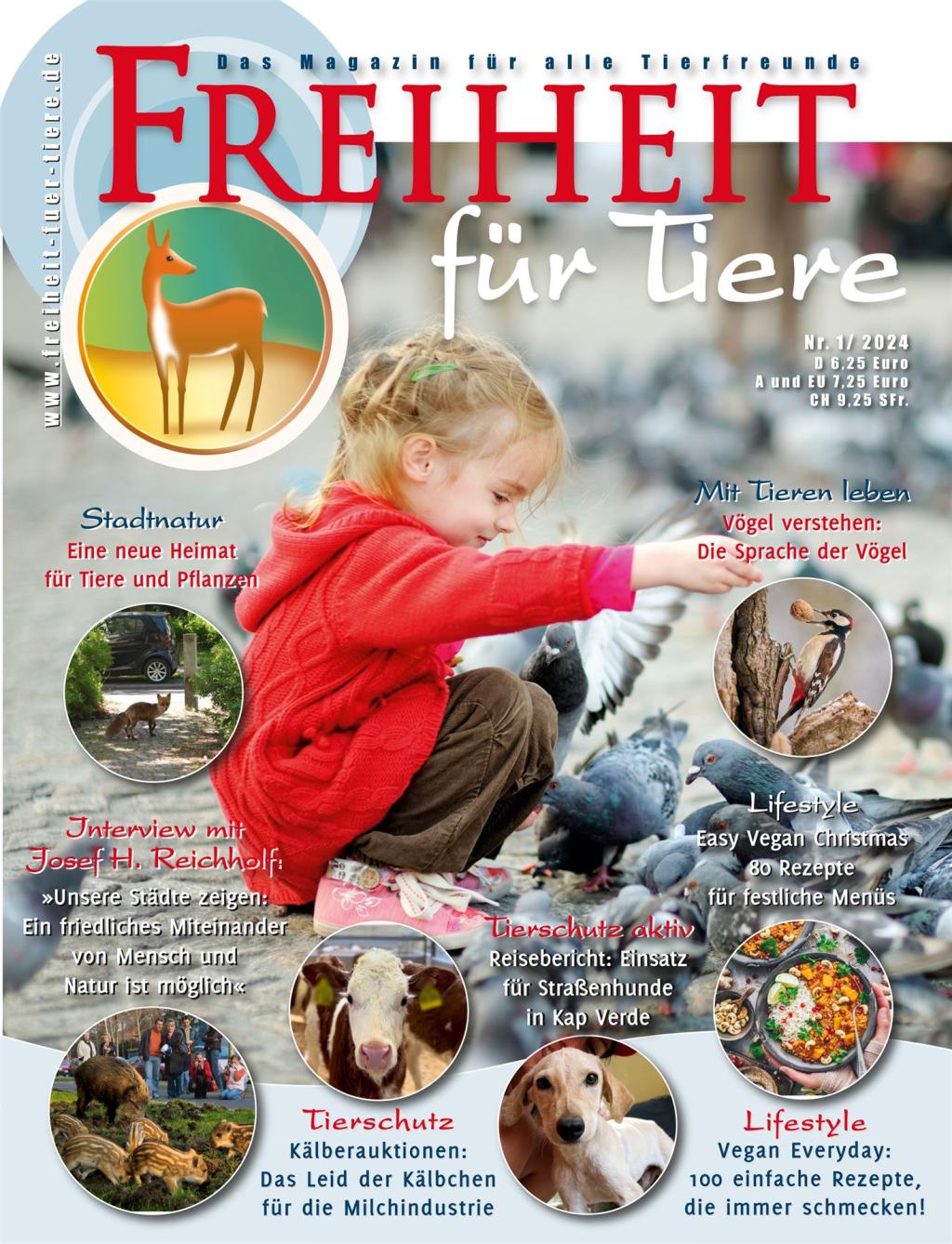

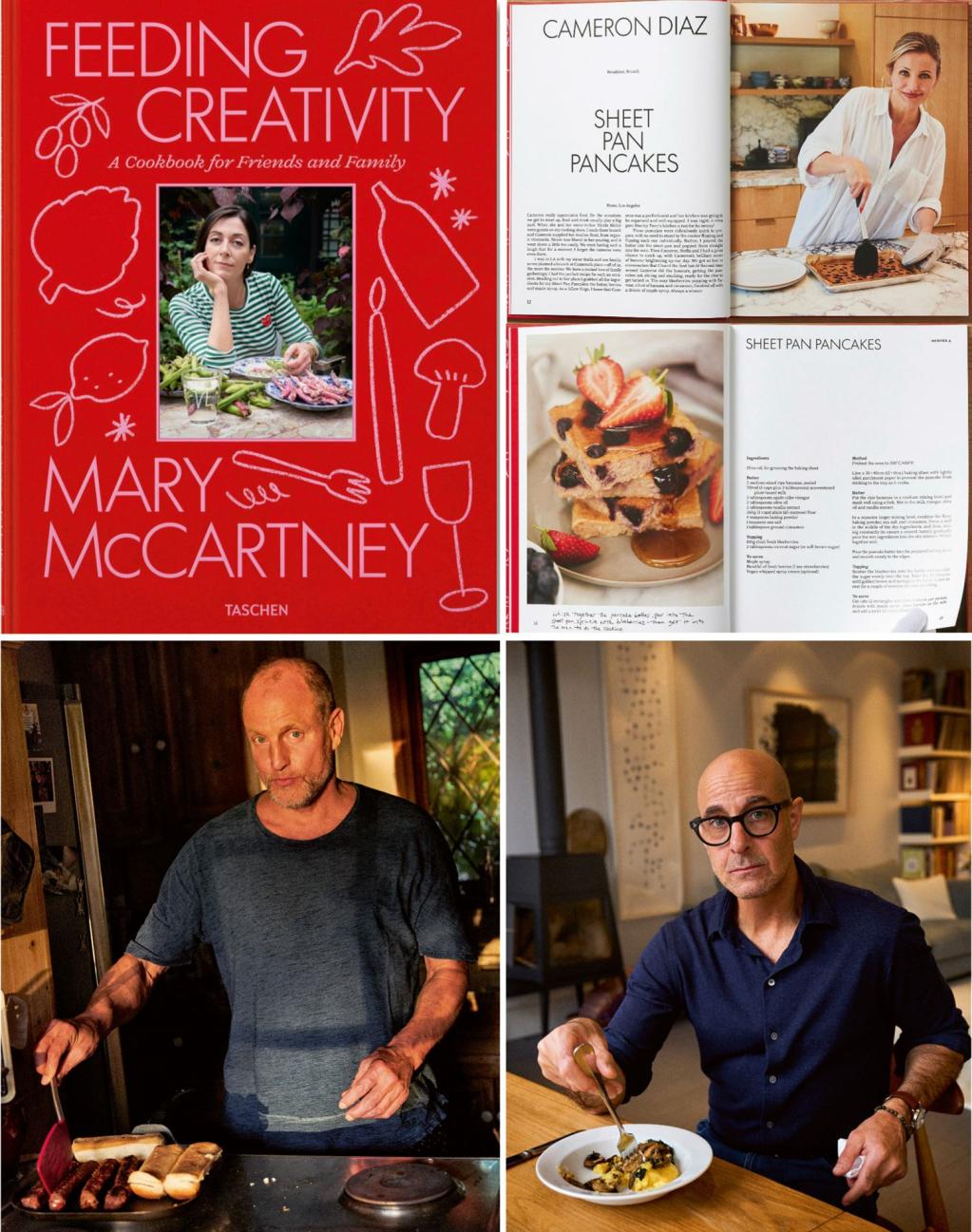

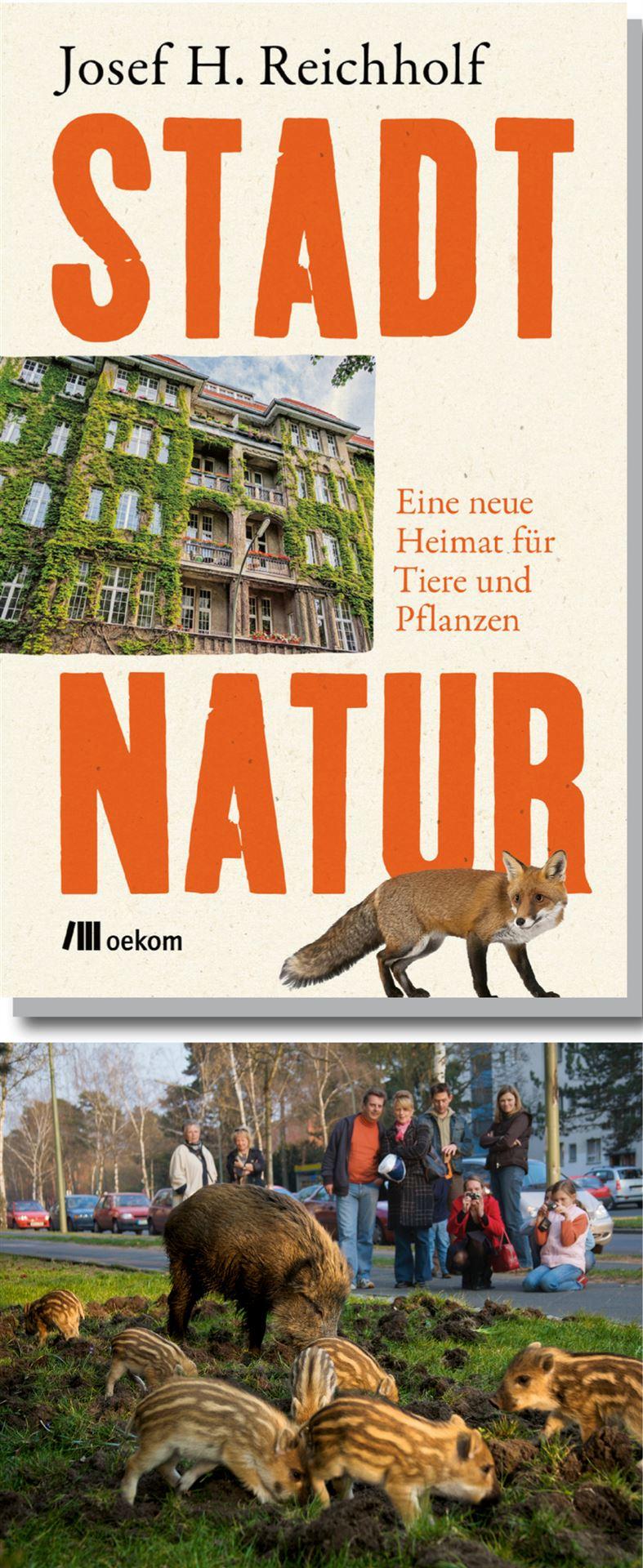

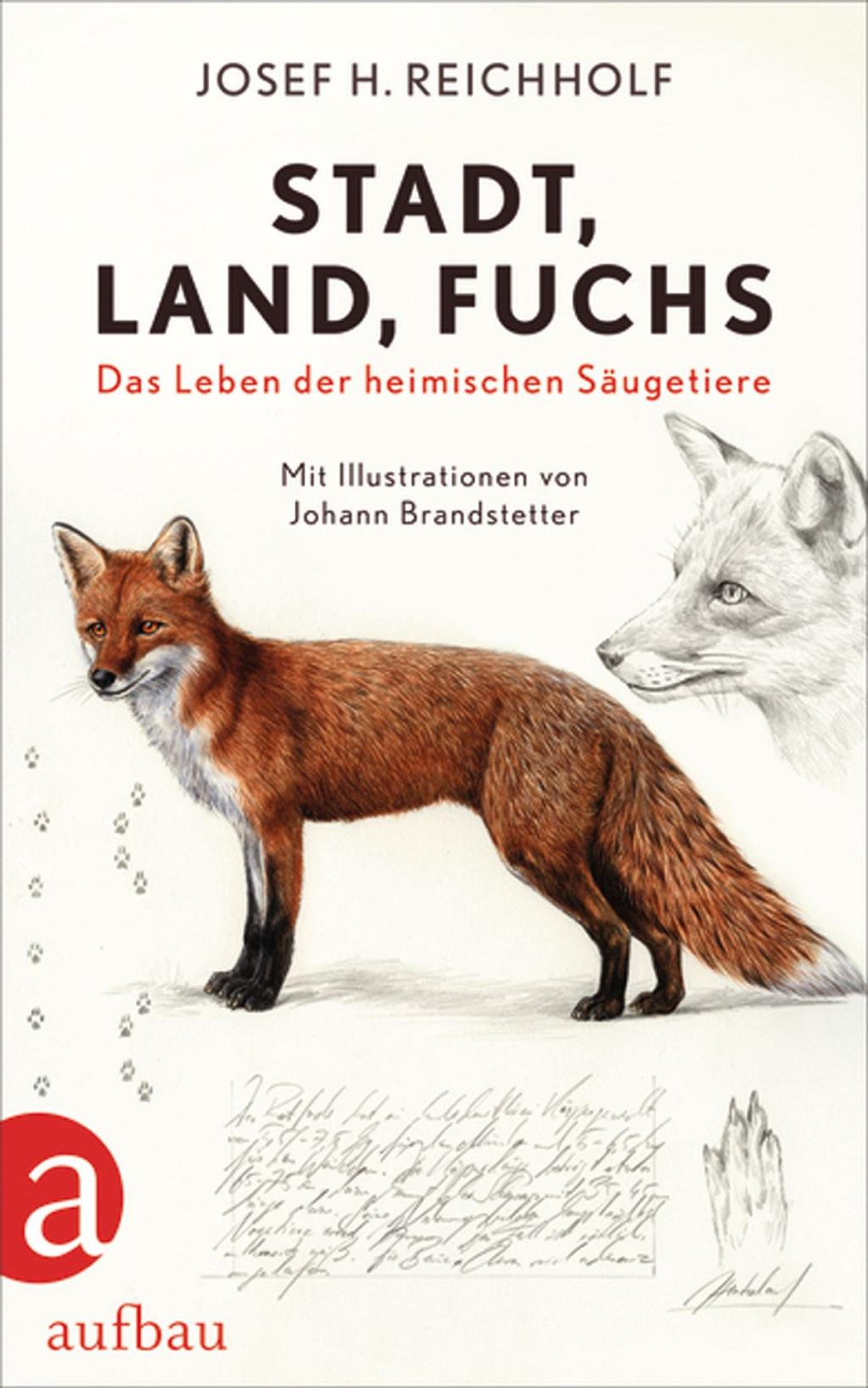

Lesenswertes Buch von Prof. Reichholf: Stadt, Land, Fuchs

Buchvorstellung von Julia Brunke, Redaktion FREIHEIT FÜR TIERE

Wussten Sie, dass Berlin nicht nur die Hauptstadt der Nachtigallen ist, sondern auch der Wildschweine? Dass Füchse und Wildschweine in der Stadt die Verkehrslage studieren, bevor sie die Straße überqueren? Dass der Artenreichtum der Säugetiere in Großstädten weit höher ist als auf dem Land? Und dass Wölfe das Verhalten des Menschen interpretieren? »Unsere Säugetiere verdienen mehr Beachtung; viel mehr, als ihnen gegenwärtig zuteil wird«, ist Prof. Dr. Josef H. Reichholf überzeugt. »Sie brauchen neue Freunde!« Solche zu gewinnen, ist das Hauptanliegen seines neuesten Buches »Stadt, Land, Fuchs: Das Leben der heimischen Säugetiere«.

|

|

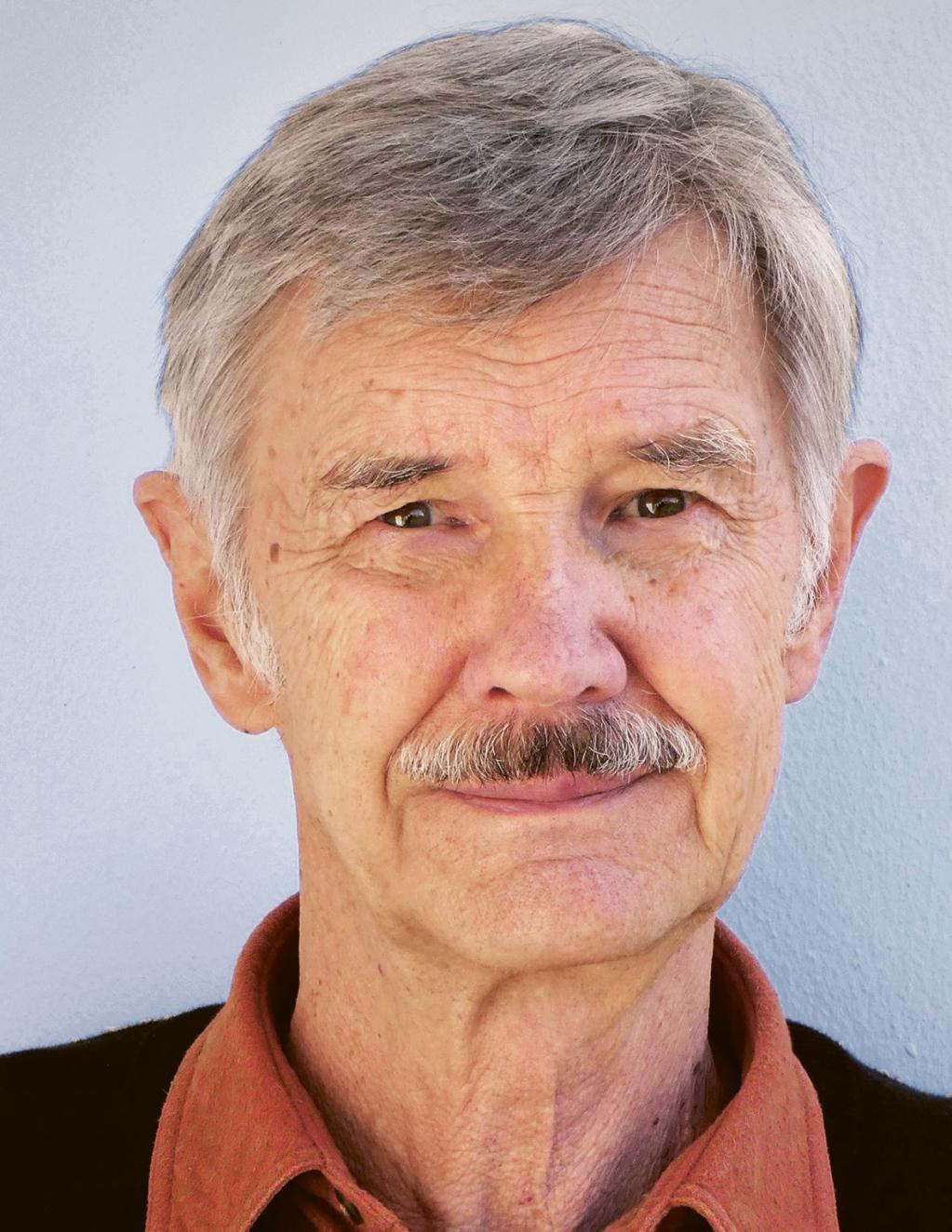

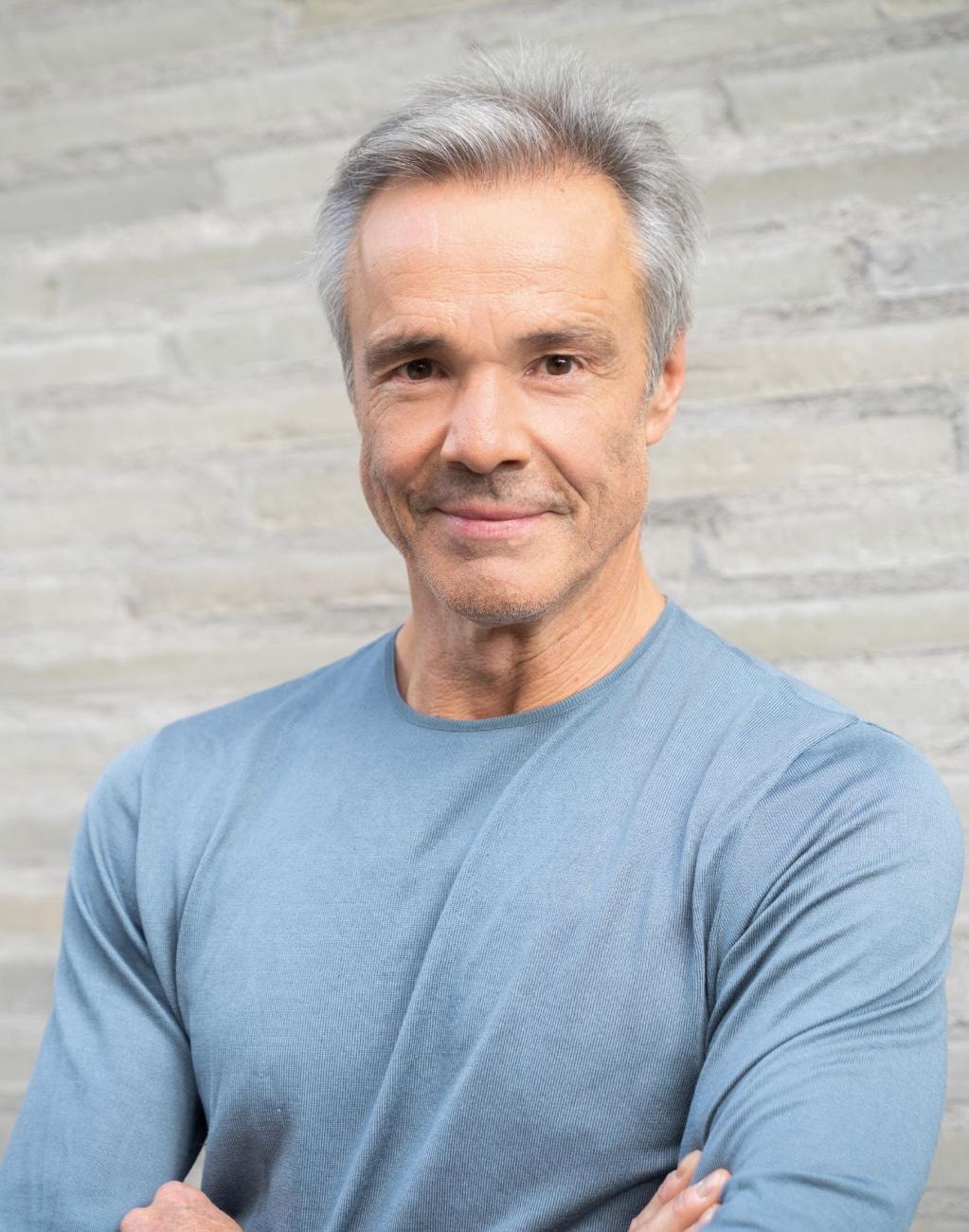

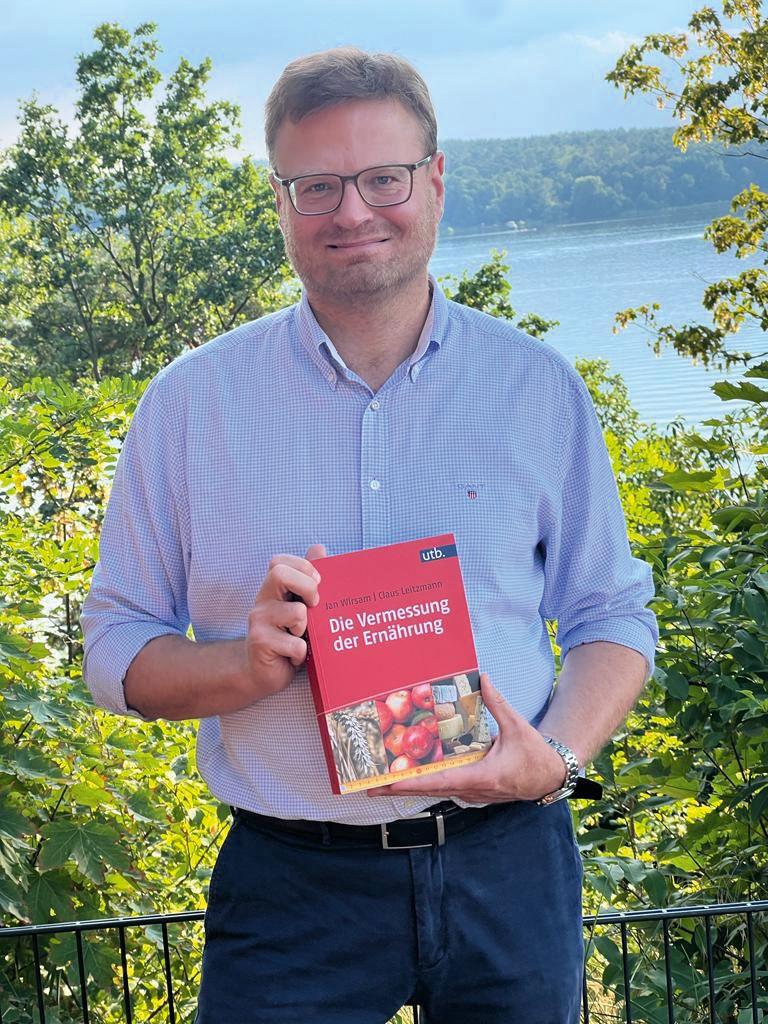

Prof. Dr. Josef H. Reichholf wurde 1945 in Aigen am Inn geboren. Der Zoologe und Ökologe zählt zu den prominentesten Naturwissenschaftlern Deutschlands. |

»Unsere Säugetiere brauchen neue Freunde!«

Der renommierte Zoologe will mit seinem Buch zeigen, dass sich viel Spannendes und Aufschlussreiches an unseren heimischen Säugetieren - Füchsen, Bibern, Fledermäusen, Wildschweinen, Rehen, Wölfen und vielen anderen - beobachten lässt, ohne dass komplizierte wissenschaftliche Untersuchungen dazu nötig sind. Das geht in der Stadt. Sogar oft besser als auf dem Land, denn dort sind die meisten Säugetiere sehr scheu. Die Großstadt bietet wildlebenden Säugetieren mehr Sicherheit, weil sie nicht gejagt werden. Und nur in der Stadt können sie ihr natürliches Verhalten zeigen. So lassen sich Wildschweine, Füchse oder Eichhörnchen viel besser in Berlin beobachten als auf dem Land und in Wäldern, in denen das ganze Jahr Jäger unterwegs sind und eigentlich tagaktive Tiere sich nur im Schutze der Dunkelheit aus ihren Verstecken trauen.

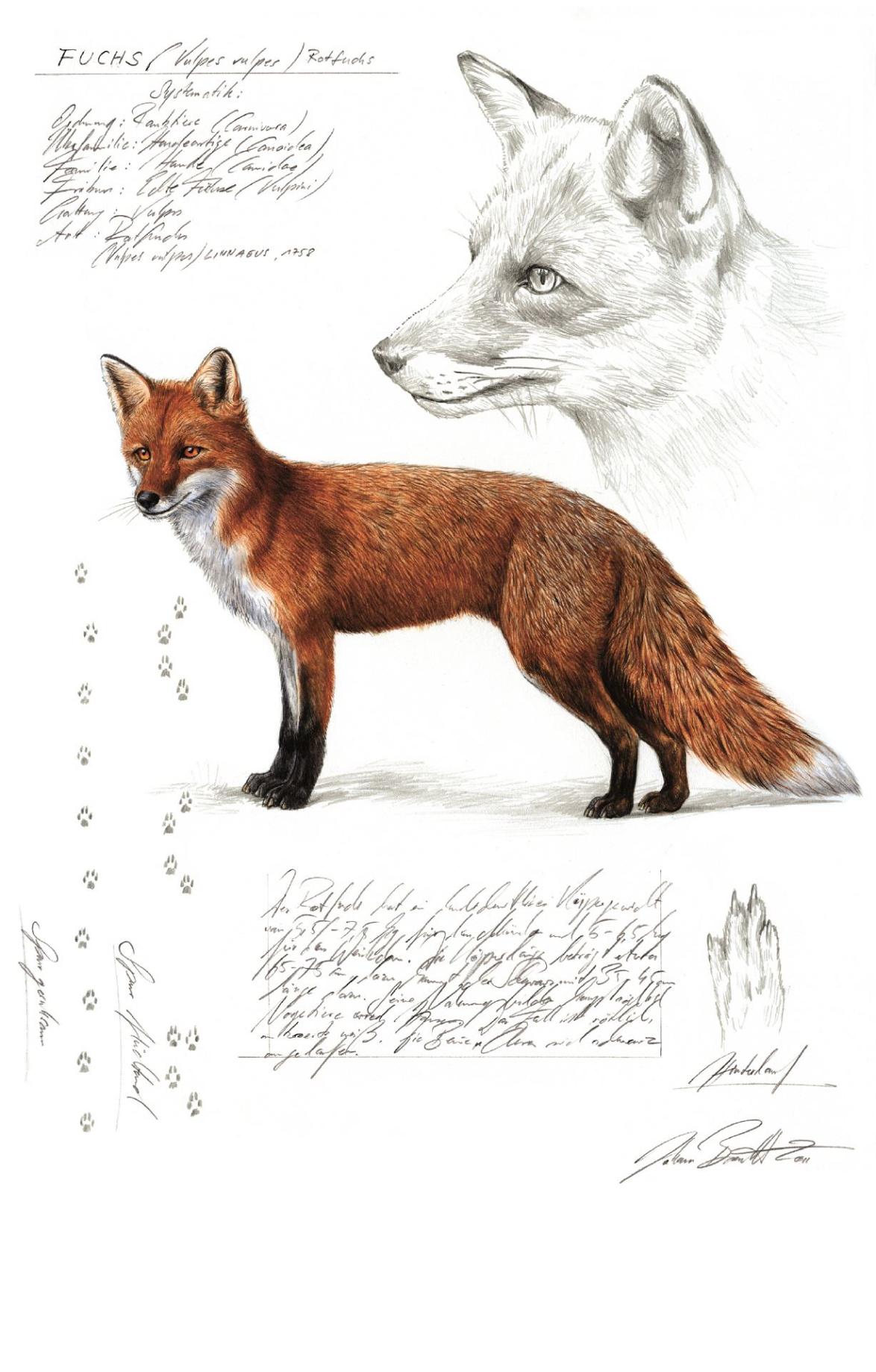

Stadtfüchse kann man in vielen Großstädten sogar am helllichten Tag beobachten. Ihnen zuzusehen sei spannender, als Katzen zu beobachten, meint der Zoologe. Katzen erweckten eher den Eindruck, dass sie unsere Menschenwelt gar nicht interessiert. Der Fuchs dagegen erkundet sie. Und uns Menschen dazu. So sei die Idee entstanden, das Buch »Stadt, Land, Fuchs« zu betiteln. »Darin soll zum Ausdruck kommen, dass es nicht um ein Bestimmungsbuch für Säugetiere geht, sondern um ihr Leben in unserer Welt«, so Prof. Reichholf.

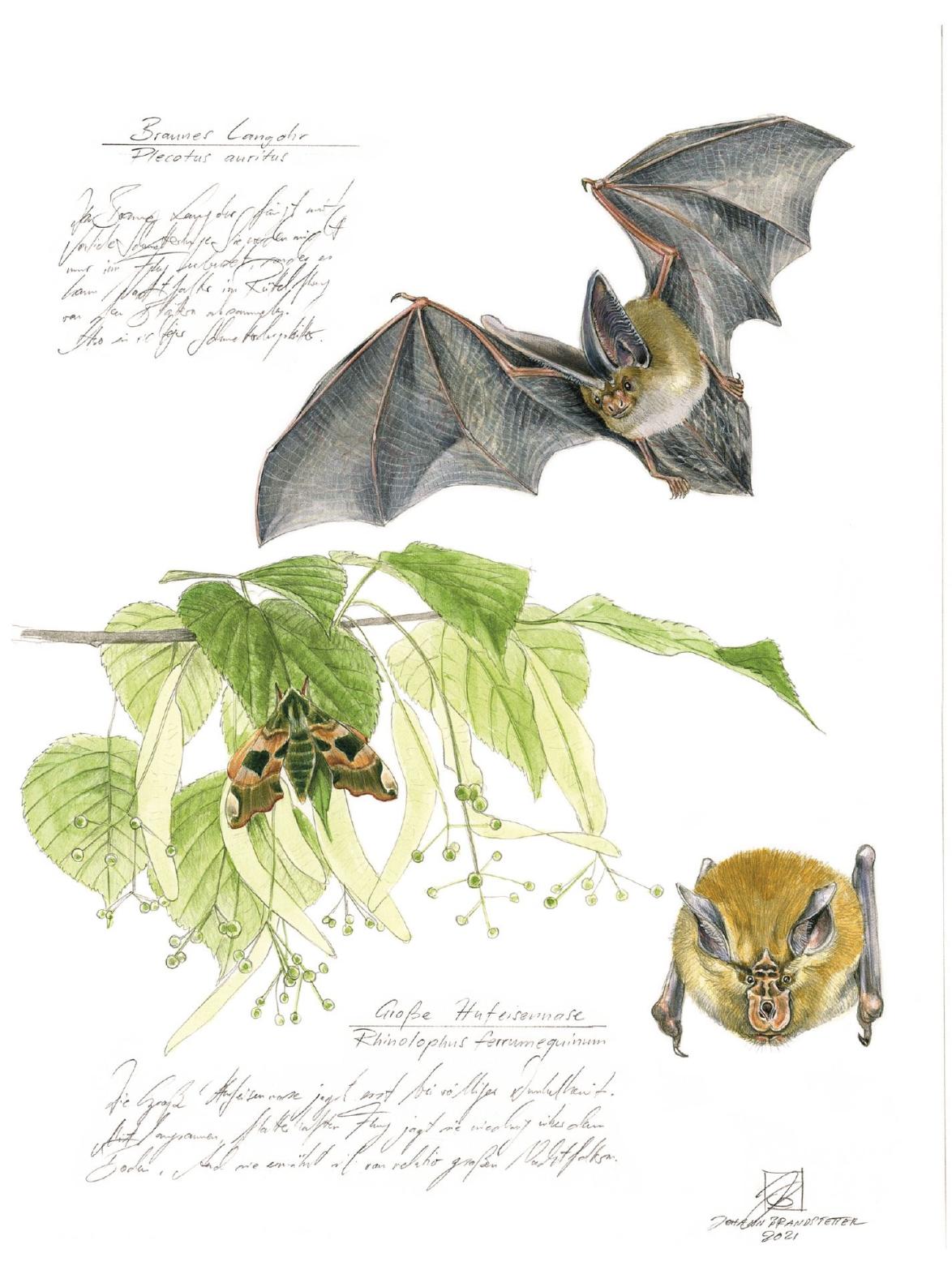

In dem 300 Seiten starken Buch werden unsere heimischen Säugetiere von Wolf und Waldkatze über Igel, Siebenschläfer und Feldhamster, Reh, Rothirsch, Wildschwein, Biber und Steinbock bis zum Braunen Langohr in insgesamt 32 Tierportraits vorgestellt. Das Buch will kein Biologie-Handbuch oder Bestimmungsbuch sein, sondern den Leserinnen und Lesern die Tiere und ihre Lebensweise näher bringen. Deshalb reiht Prof. Reichholf nicht einfach nur biologische Fakten aneinander, sondern schildert im meisterhaften Erzählstil auch individuelle Besonderheiten und persönliche Erlebnisse mit den Tieren, die uns motivieren, selbst an ein Flussufer oder den Stadtpark zu gehen, um Tiere zu beobachten. »Beim Beobachten sollte Stimmung mitschwingen und Begeisterung aufkommen«, so Josef H. Reichholf. »Wenn das Buch dazu anregt, erfüllt es seinen Zweck. Denn unsere heimischen Säugetiere brauchen mehr Freunde. Und nur, wenn mehr Menschen sie kennen und schätzen lernen, sind sie auch motiviert, sich für ihren Schutz einzusetzen.«

Wildtiere in der Großstadt

Unsere Säugetiere leben nicht nur in Wald und Flur, sondern in großer Artenvielfalt auch in den Großstädten. Und es ist erstaunlich, wie sie lernen, sich in von Natur aus nicht vorhandenen Lebensbedingungen zurechtzufinden. Die verblüffenden Fähigkeiten der Säugetiere bekommen wir meistens nur indirekt mit, so Prof. Reichholf: Etwa dann, wenn ein Fuchs in der Großstadt offensichtlich die Verkehrslage studiert, bevor er die Straße überquert. Oder wenn in ähnlicher Situation ein Wildschwein die kleinen Jungen mit der gebotenen Vorsicht hinüberführt. Gerade so, als ob es die Wirkungsweise von Ampeln verstünde. Sogar die sonst so scheuen Rehe lernen schnell, dass die Ränder von Autobahnen für sie sicher sind, weil dort keine Jäger unterwegs sind.

Die Anzahl und der Artenreichtum der Säugetiere, die in Großstädten leben, sind auf die Fläche bezogen weit höher als in den Fluren oder Forsten. »Sogar besondere Spezialisten wie die Fledermäuse finden in der Stadt vielfach bessere Lebensbedingungen als auf dem Land«, schreibt Prof. Reichholf. Es lohne sich, so der Zoologe und Ökologe, die Hintergründe zu betrachten, weil sie auch für uns Menschen von Bedeutung sind, etwa wenn es um unsere eigene Lebensqualität gehe: »Unser 'Innenleben' läuft ganz ähnlich, in vielerlei Hinsicht sogar gleichartig ab wie bei anderen Säugetieren. Vorkommen, Häufigkeit und Lebensbedingungen der Säugetiere spiegeln also auch unsere Umwelt, deren Zustand uns nicht selten erst dann klar wird, wenn sie schon massiv geschädigt ist.«

Auf dem Land und in den Forsten werden unsere Säugetiere von den Jägern für sich beansprucht. Und die Tiere, welche nicht zu den jagdbaren Arten zählen, wie etwa Mäuse, gelten als »Schädlinge«, die zu bekämpfen sind. »Über die Zukunft der Säugetiere sollen aber nicht allein Jäger und Schädlingsbekämpfer entscheiden«, fordert der Zoologe. »Als frei lebende Tiere gehören sie uns allen und niemandem persönlich.«

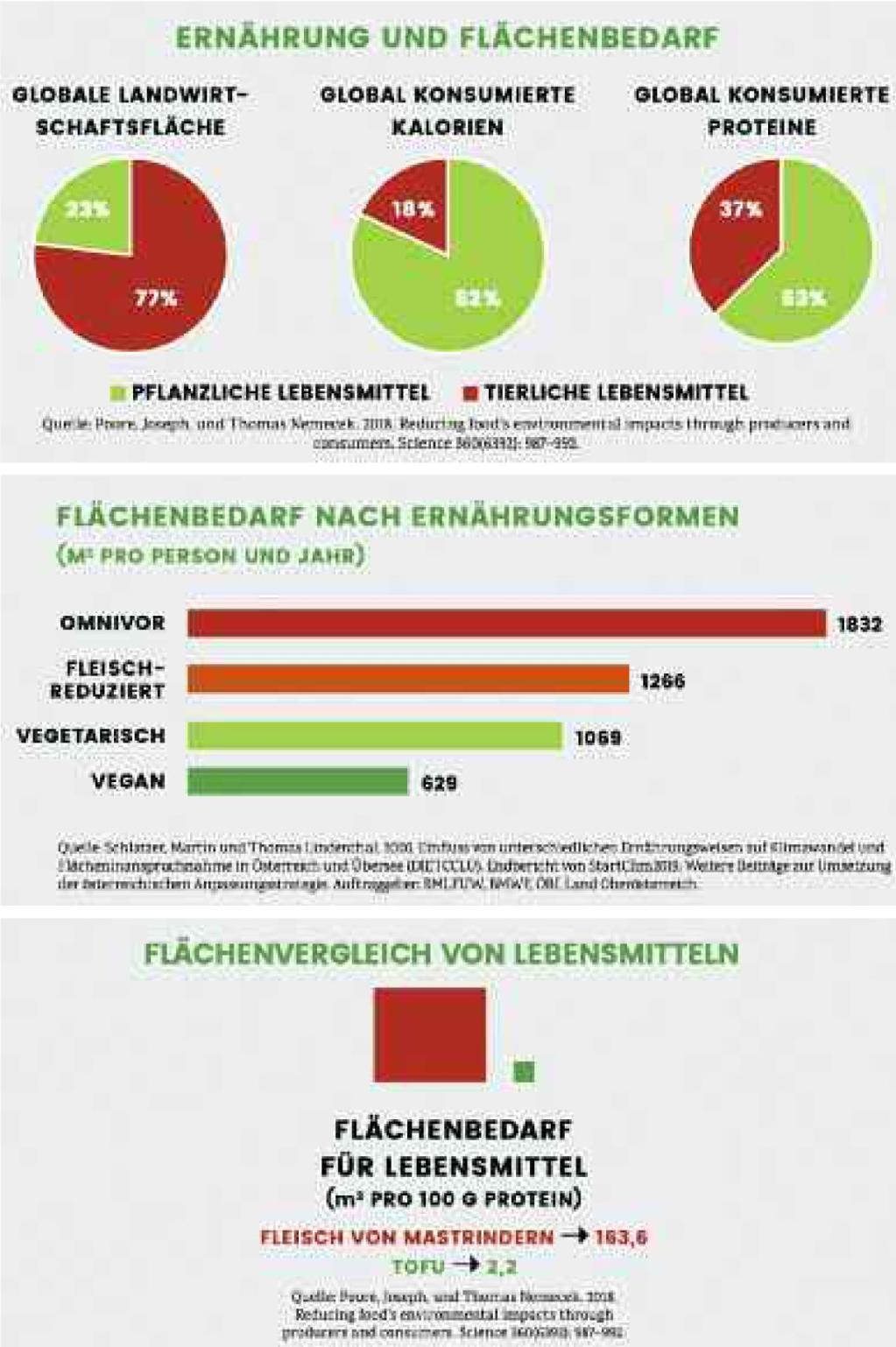

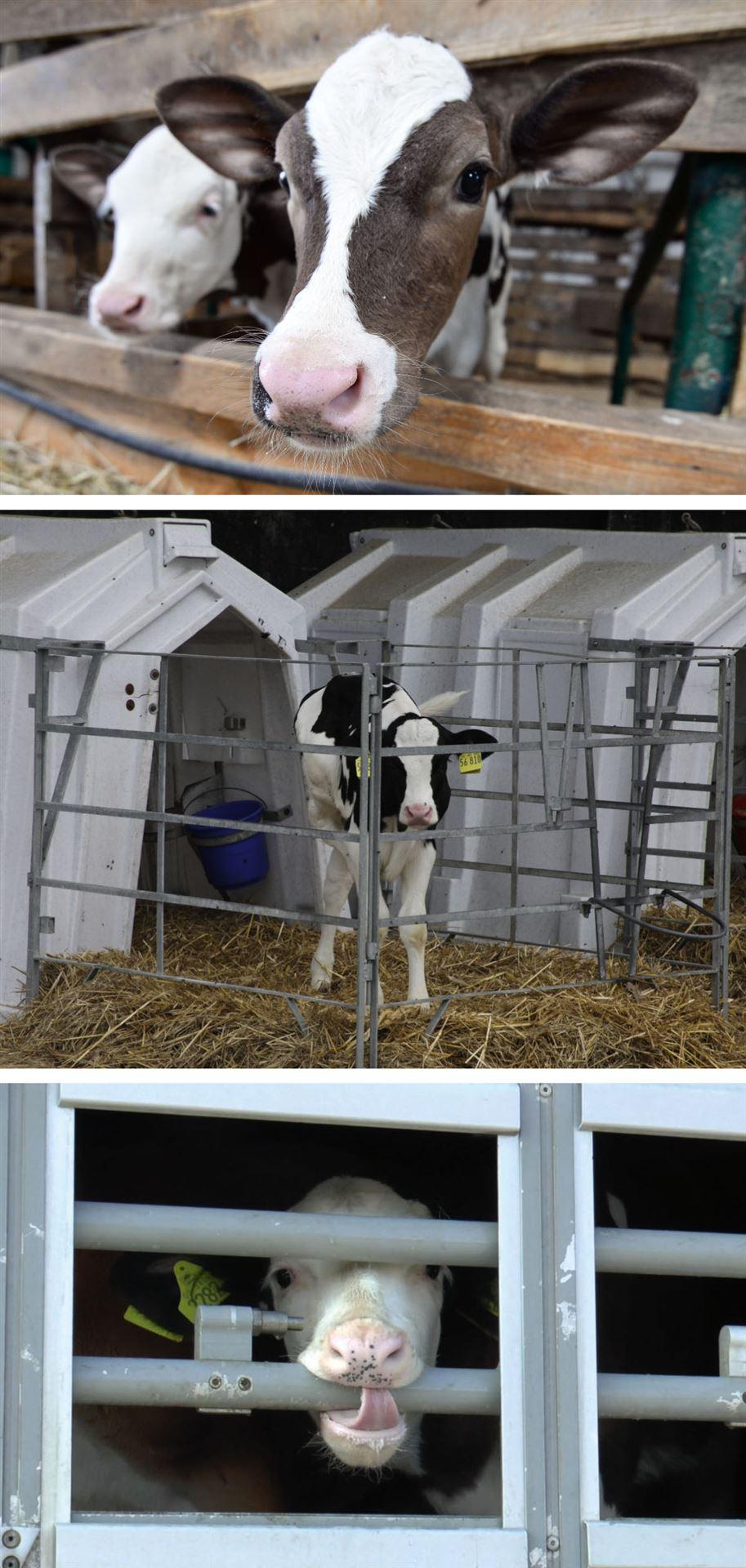

»Massentierhaltung als zentrales und globales Zukunftsproblem«

In Reichholfs Buch werden ausschließlich freilebende Säugetiere vorgestellt. Die Behandlung der Haustiere sei ein eigenes Problem - und »in Form von Massentierhaltung sogar ein zentrales und globales Zukunftsproblem«. Die 30 Millionen Schweine und 14 Millionen Rinder, die Jahr für Jahr in Deutschland gehalten werden und mit Futterversorgt werden müssen, übersteigen nicht nur unser eigenes Lebendgewicht, sondern mit Unmengen von Mist und Gülle auch unsere Ausscheidungen um sein Vielfaches. »Im Zuge dieser Massentierhaltung wird das ganze Land überdüngt, werden global unentbehrliche Tropenwälder zur Erzeugung von Futtermitteln für das Stallvieh vernichtet und bei uns Biodiversität zerstört«, erklärt Prof. Reichholf. »Um es verkürzt auszudrücken: Den Schweinen und Rindern in den Ställen der Massentierhaltung fällt die Artenvielfalt in den Fluren zum Opfer.« Der Massenanbau von Mais für die Futtermittelindustrie führe zur Vermehrung von Wildschweinen. Und die Überdüngung durch Mist und Gülle führe zu - aus Sicht von Forst- und Landwirtschaft - zu hohen Beständen von Rehen, Hirschen und eben auch Wildschweinen. Die intensive Bewirtschaftung der Forste nimmt vielen Säugetieren die Lebensmöglichkeiten; die Fluren sind ohnehin seit Jahrzehnten weithin tierleer geworden.

Vor diesem Hintergrund erklärt Prof. Reichholf den Buchtitel »Stadt, Land, Fuchs«: Gerade der Stadtbevölkerung komme für die Erhaltung unserer Säugetiere eine besonders große Bedeutung zu. »Sie stellt die große Mehrheit, und sie sollte entsprechend das Sagen haben. Das Anrecht dazu hat sie längst erworben mit den Milliardensubventionen, die seit Jahrzehnten aus öffentlichen Steuermitteln in die Land- und Forstwirtschaft geflossen sind.«

Mit diesem Satz beginnt Prof. Reichholf sein lesenswertes Kapitel über den Wolf. Denn, so erklärt der Zoologe, Wölfe gehören wie Hunde zur Gattung Canis. Und doch polarisiert kaum ein Wildtier so sehr wie der Wolf: »Wölfe sind Raubtiere, sagen die Jäger und die Schäfer. Wölfe sind lebensgefährlich, davon erzählen die Märchen seit Jahrhunderten. ... Wölfe 'reißen' (arme) Tiere, die von Jägern ordentlich erlegt würden. Wölfe verbreiten Angst und Schrecken in der Tierwelt. Und die Jäger? Ihr Wirken machte die Tiere zu Wild, also scheu. Und damit den Menschen zum schrecklichsten Schrecken für die Tierwelt. So sehen es die Tierschützer.«

Untersuchungen in der Lausitz zeigten, dass Wölfe sich zu 52% von Rehen ernähren, gefolgt von Hirschen mit 21% und Wildschweinen mit 18%. Weidetiere wie Schafe machten lediglich 0,75% der Wolfsbeute aus. In Westdeutschland gibt es zwar sehr hohe Rehbestände, aber die Bevölkerung sei viel wolfsfeindlicher eingestellt als in Ostdeutschland, erklärt Prof. Reichholf. »Die Wölfe sind auf den Schutz von Truppenübungsplätzen angewiesen, wie z.B. in Niedersachsen, wo die meisten der 23 Rudel und 13 Paare des Landesbestandes auf militärischem Übungsgelände leben.« Obwohl der Wolf eine europaweit streng geschützte Art ist, wurden in den letzten Jahren mindestens 53 Wölfe illegal getötet - und etliche Wölfe sogar als angebliche 'Problemwölfe' legal abgeschossen.

Menschen stehen bekanntlich nicht auf der Speisekarte von Wölfen. »Hunde sind, wie die Statistiken beweisen, ungleich (lebens-)gefährlicher für Menschen als Wölfe«, schreibt der Zoologe. Bei der Beurteilung von Wölfen und ihrer Ausbreitung würden keineswegs die wohlbekannten Fakten an erster Stelle stehen, sondern die Emotionen. Auf jeden Wolf in Deutschland kommen rein rechnerisch rund zehntausend Hunde. Tausende Hundebisse gibt es pro Jahr, immer wieder auch solche mit Todesfolge. Hundebisse werden nicht einmal genauer erfasst, außer wenn es in schweren Fällen um die Versicherung geht. Beim Wolf hingegen wird jeder 'Riss' gezählt.

Übrigens sind Hunde und Wölfe genetisch zu 99,99% identisch. Und das Sozialverhalten des Wolfes ist ganz ähnlich wie unseres: Wölfe bilden Paare und Familien. Der Nachwuchs bleibt bei den Eltern und hilft im nächsten Jahr, die neugeborenen Wölfe zu versorgen. Wenn die jungen Wölfe erwachsen sind, verlassen sie ihre Familie und gründen mit anderen Wölfen eigene Familien. Die alte Vorstellung, dass es in einem Wolfsrudel Leitwolf und Leitwölfin gibt und die anderen Wölfe nach einer ganz klaren Dominanz-Hierarchie untergeordnet sind, sei daher irreführend, erklärt der Zoologe. »Viel bedeutender ist die Kooperation«. Die Vorstellung vom Alphawolf und einer klaren Dominanz-Hierarchie stammt aus Gefangenschaftsuntersuchungen. Denn in Gehegen ist es nicht möglich, dass Wölfe das Rudel verlassen. So entstehen Sozialstrukturen, die es bei frei lebenden Wölfen nicht gibt.

Wölfe sind unglaublich anpassungsfähig. »Wie wir am Hund sehen, ist der Wolf in der Lage, die Menschen sehr genau zu beobachten und ihr Verhalten zutreffend zu interpretieren«, schreibt Prof. Reichholf. »Die Leistungen der Sinnesorgane, insbesondere auch die der Augen, verschaffen Wolf wie Hund ein sehr differenziertes Gesamtbild von uns Menschen und von ihrer Umwelt ganz allgemein.« Ihr Geruchssinn übersteige an Leistung unsere Vorstellungskraft. Außerdem verfügen Wölfe wie Hunde über ein hervorragendes Gehör. Von Hunden ist bekannt, wie gut sie Stimmen unterscheiden können.

»Die Fähigkeiten ihres Gehörsinnes eröffneten jenen Wölfen, die nach und nach zu Hunden wurden, den akustischen Zugang zu uns«, schreibt der Zoologe. »Es kann sein, dass sie als Gegenreaktion zur menschlichen Unfähigkeit, ihre subtilen stimmlichen Äußerungen zu verstehen, nach und nach anfingen, das unter Wölfen selten benutzte Bellen zur Kommunikation mit dem Menschen anzuwenden.« Prof. Reichholf erklärt, dass Hunde versuchen, über Bellen mit uns zu kommunizieren, weil sie sich nur so akustisch ausdrücken können - und weil wir Menschen nicht verstehen, wie Hunde und Wölfe kommunizieren, nämlich über Haltungen und Bewegungssignale des Körpers. »Wölfe nutzen die Körpersprache ausgiebig, und von dem, was wir unbewusst mit unserer ausdrücken, lesen Hunde unsere Stimmungen und Absichten ab. Folglich können Wölfe sehr wohl auch in der Menschenwelt zurechtkommen, wenn sie die Chance dazu bekommen.«

Wenn ein Fuchs auf dem Land am helllichten Tag durchs Dorf läuft oder gar auf dem Kinderspielplatz gesehen wird, ruft man den Jäger, um den Fuchs zu erschießen. Denn ein Fuchs ohne Scheu vor dem Menschen müsse krank sein, heißt es dann. Immer noch wird die Angst vor der Tollwut geschürt. Dabei gilt Deutschland seit 2008 nach den internationalen Kriterien der Weltorganisation für Tiergesundheit als tollwutfrei - den letzten Tollwutfall in Deutschland gab es laut Robert-Koch-Institut 2006.

Läuft ein Fuchs am helllichten Tag durch die Stadt, »ist er ein völlig normaler, gesunder Fuchs, der weiß, was er vorhat«, schreibt Prof. Reichholf. Zum Beispiel weil er weiß, wann die Bauarbeiter Pause machen und etwas essen. »Hat er dann von den Arbeitern wie üblich etwas abbekommen, sucht er sich ein angenehmes Plätzchen zum Ausruhen. Das kann durchaus eine Hollywoodschaukel sein.« Stadtfüchse warten an der Ampel oder an der Bushaltestelle, bis sie ungefährdet die Straße überqueren können. »Durch Beobachten und Einschätzen des Verhaltens der Menschen, durch Gewöhnung im Umgang mit dem Verkehr und hinreichender Einschätzung der Geschwindigkeit der Autos sowie durch sein neugieriges Verhalten, das bei vielen Menschen Interesse hervorrief, schafften es die Füchse, sich in das Großstadtleben einzufügen«, schreibt der Zoologe. Jungfüchse, die in der Stadt zur Welt kommen, lernen dies von klein auf. Wer ein kenntnisreicher Stadtfuchs geworden sei, habe Chancen, ein für Füchse biblisches Alter von zehn bis zwölf Jahren zu erreichen.

Füchse passen einfach in keine »ökologische Nische«, in welche die Wissenschaft Tiere gerne stecken möchte. Durch ihre Intelligenz und große Neugier sind sie unglaublich anpassungsfähig. Sie können in den Bergwäldern der Alpen oder den Dünen der Meeresküsten genauso gut leben wie eben in der Stadt. Prof. Reichholf meint, dass der Fuchs daher der beste Vermittler zwischen Stadt und Wald sei, weswegen sein Buch den Titel »Stadt, Land, Fuchs« trägt: »Vielleicht erkennen wir, wenn wir die Lebensweise des Fuchses genau betrachtet haben, wie sehr wir Klischeebilder benutzen: hier Stadt, dort Wald, beides grundverschieden. Ist es aber nicht, weil für viele Tiere Bäume und Gebäude nicht dasselbe bedeuten wie für uns. Deshalb durchdringt Natur die Stadt; sehr viel Natur sogar nach Zahl der Arten, die in Städten leben. Und daher ist die moderne Hochleistungsagrarfläche weit weniger Natur als Großstadt.«

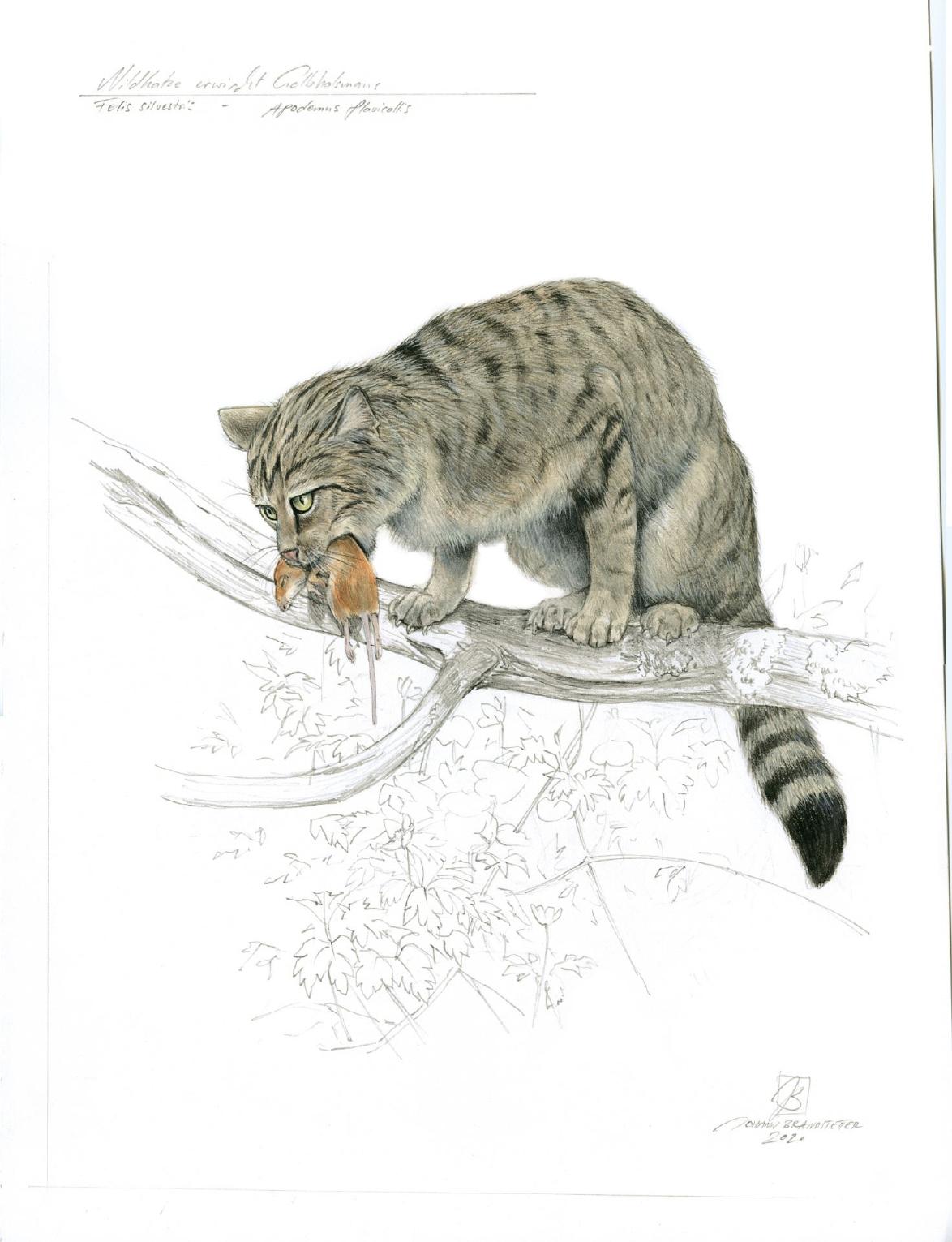

Während alle Hunde ursprünglich vom Wolf abstammen, hat unsere Hauskatze mit der Wildkatze wenig zu tun: Unsere Hauskatzen stammen nämlich alle von einer nordostafrikanisch-vorderasiatischen Form der Steppenkatze ab. Die Wildkatze lebte ursprünglich in ganz Europa überall dort, wo es Wald gab oder zumindest Büsche und Baumgruppen. Daher müsste sie eigentlich Waldkatze heißen. Wissenschaftlich heißt sie seit dreieinhalb Jahrhunderten schon so: Felis silvestris (Waldkatze).

Das Hauptproblem ist der Verlust ihres Lebensraumes: Die Waldkatze braucht große, intakte und ruhige Wälder mit alten Bäumen, in denen sie zum Beispiel in Baumhöhlen sichere Schlupfwinkel für die Aufzucht ihrer Jungen findet. Diese sind mit der forstlichen Ausräumung der Wälder und ihrem Umbau zu Monokulturen großräumig verloren gegangen.

Während in Deutschland fast 15 Millionen Hauskatzen leben, soll es nur etwa 6.000 Wildkatzen geben. Nachdem im 18. und 19. Jahrhundert die größeren Beutegreifer Bär, Wolf und Luchs so gut wie ausgerottet waren, wurde die Wildkatze ebenfalls bis an den Rand der Ausrottung verfolgt. Heute darf sie als streng geschützte Art nicht gejagt werden. Dennoch fallen immer noch Wildkatzen Jägern zum Opfer: »Wie viele Wildkatzen sich unter den als 'streunend' abgeschossenen Katzen immer noch befinden, ist bis dato unbekannt, weil die Abschüsse nicht registriert und eventuelle Zweifelsfälle kaum jemals untersucht werden«, schreibt Prof. Reichholf. Ebenso ist unbekannt, wie viele Wildkatzen der Fallenjagd zum Opfer fallen.

»Nach wie vor wird eine durch nichts zu rechtfertigende Vernichtung von Wildtieren vorgenommen, denen die Jäger den Stempel des Bösen mit der Bezeichnung 'Raubtiere' aufgedrückt haben«, so der Zoologe. »Die Greifvögel (früher ganz entsprechend 'Raubvögel' genannt) konnten der Bekämpfung durch die Jäger dank des Einsatzes so vieler Vogelschützer und Ornithologen in zähen Auseinandersetzungen, die sich über fast ein Jahrhundert hinzogen, schließlich weitgehend entzogen werden. Es ist höchste Zeit, dass dies auch bei den in ähnlicher Weise betroffenen Säugetieren geschieht. Es darf nicht sein, dass die Vorkommen von Wildkatzen hauptsächlich vom Wohlwollen der im Gebiet Jagdberechtigten abhängen. Die Wildtiere gehören den Jägern nicht.«

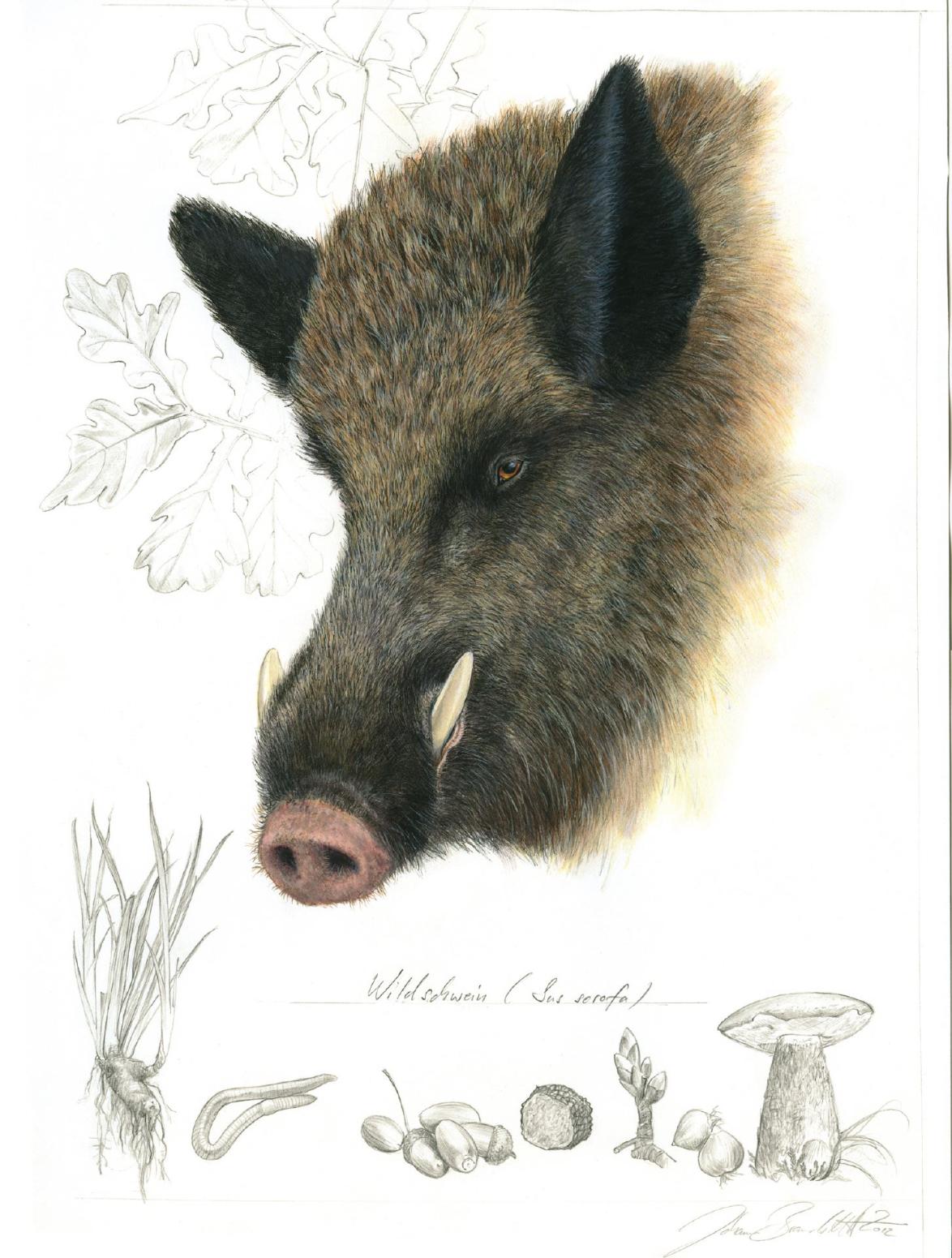

»Berlin als 'Hauptstadt der Nachtigallen' zu bezeichnen, bringt keinen Ärger«, schreibt Prof. Josef H. Reichholf zu Beginn seines Kapitels über Wildschweine. Doch Berlin ist mit über tausend Nachtigallen nicht nur Hauptstadt der Nachtigallen. Berlin ist auch Hauptstadt der Wildschweine. »Tatsächlich leben in dieser Weltstadt erheblich mehr Wildschweine als Nachtigallen«, erklärt der Zoologe. »Sie leben gut und weit sicherer als auf dem Land.« Hierin zeige sich die Toleranz und Offenheit der Berliner Stadtbevölkerung und einiger weiterer Großstädte, in denen Wildschweine Einzug gehalten haben. »Auf dem Land, in Wald und Flur, werden sie nur hin und her gejagt, zu Zigtausenden abgeschossen und von der Afrikanischen Schweinepest bedroht, was erhebliche Anforderungen an die Intelligenz der wilden Schweine stellt.«

Dass Wildschweine äußerst intelligent sind, zeigt sich in den Städten im Straßenverkehr. Prof. Reichholf beschreibt, wie Mutter Wildschwein mit ihren Kindern eine Straße überquert: »Dazu wartet sie eine passende Ampelphase ab. Sobald der Verkehr steht, eilt sie im Schweinsgalopp hinüber und signalisiert mit besonderem, für die Frischlinge eindeutigem, Grunzen, dass sie sich sputen und nahe bei der Mutter bleiben sollen. Einer aber merkt es zu spät, weil unaufmerksam, wie auch kleine Wildschweine es sein können. Der Verkehr rollt wieder an. Mutter Wildschwein gibt ein Signal, dass der gestreifte Knirps zu warten hat. Das fällt ihm sichtlich schwer, aber er tut es. Bis der Verkehr erneut ruht. Dann wird der Nachzügler mit Nachdruck nachgerufen.« Die Berliner sind es gewohnt, im Verkehr auch auf Wildschweine aufzupassen. Umgekehrt nehmen es Wildschweinmütter in der Stadt gelassen hin, dass die auf dem Land lebensgefährlichen Zweibeiner ihren Kindern nahe kommen.

Wildschweine sind die Urform der Hausschweine, von denen auf der Erde über eine Milliarde leben bzw. in Massentierhaltung auf engstem Raum gehalten werden, was nicht nur zahlreiche Umweltbelastungen und Klimaschäden mit sich bringt, sondern natürlich auch Quälerei für die intelligenten Tiere ist. »Tausende Artgenossen gleichen Alters auf engstem Raum sind im natürlichen Wildschweinleben nicht vorgesehen«, erklärt Prof. Reichholf. »Nimmt man dieses als die ursprüngliche Art an, wie Schweine leben möchten, kann man es nicht fassen, in welchem Gestank Schweine heutzutage leben müssen, wo sie doch eine so feine Nase haben, dass sie ebenso gut oder besser als Spürhunde unterirdische Trüffel ausfindig machen.« Und es verwundert nicht, dass Schweine in industrieller Massenhaltung besonders krankheitsanfällig sind. Und das müssen die Wildschweine büßen, weil Jäger gnadenlos Jagd auf sie machen, um zu verhindern, dass die Afrikanische Schweinepest in die Schweinemastanlagen eindringt. Obwohl die Krankheit - wie viele andere - aus der Massentierhaltung stammt.

Jagd auf frei lebende Säugetiere

In Deutschland gibt es rund hundert verschiedene Arten freilebender Säugetiere. Doch die frei lebenden Säugetiere sind längst eine Minderheit; bei den größeren Arten gar eine sehr kleine Minderheit. »So haben wir kein einziges echtes Wildrind in unseren Landschaften, aber eineinhalb Millionen Abkömmlinge davon in Ställen oder auf der Weide«, schreibt Prof. Reichholf. Den über dreißig Millionen Schweinen stehen weniger als drei Millionen Wildschweine gegenüber. Am krassesten sei das Verhältnis bei Hund und Katze: Zehn Millionen Hunde gibt es in Deutschland, aber allenfalls 2000 Wölfe, 15 Millionen Hauskatzen und wenige Tausend Wildkatzen.

Während Millionen Schweine und Rinder in der industriellen Massentierhaltung ein qualvolles Leben fristen, werden die meisten frei lebenden Säugetiere von Jägern gejagt: Viele Arten werden durch die Jagd buchstäblich dezimiert, so dass sie in viel geringerer Zahl vorkommen, als es natürlich wäre und der vorhandenen Nahrung entspräche, erklärt der Zoologe. Einige Arten - vor allem Rehe und Wildschweine - werden auf sehr hohem Bestandsniveau gehalten, da sie sich durch den hohen Jagddruck stärker vermehren, als es natürlich wäre.

Wegen hoher Verbissschäden an jungen Bäumen fordern Forstwirte noch höhere Abschüsse von Rehen. Doch paradoxerweise führen gerade die hohen Abschusszahlen zu mehr Verbiss in den Forsten. Rehe sind nämlich eigentlich gar keine Waldbewohner, sondern ernähren sich auf Wiesen, Feldern und an Waldrändern von Gräsern, Kräutern und Blättern von Brom- und Himbeeren. Der stark erhöhte Abschuss hat dazu geführt, dass die Rehe extrem scheu und weitestgehend nachtaktiv geworden sind. »Das zeigt sich im Verhaltenswechsel in der Schonzeit, in der sie alsbald auch tagsüber draußen auf den Fluren zu sehen sind«, erklärt Prof. Reichholf. »Ihre Scheu zwingt sie ansonsten tagsüber in die Wälder, wo sie die beste Deckung finden.«

Rehe sind eigentlich keine Waldtiere,

sondern Bewohner von Wiesen, Feldern und Waldrändern. Stimmt es also, dass Jäger den Wald vor den Rehen schützen müssen? »Ein anhaltend hoher Jagddruck von rund einer Million abgeschossener Rehe pro Jahr hat den Bestand nicht auf gewünschte Höhe reguliert, sondern auf hohem Niveau hoch produktiv gehalten«, erklärt Prof. Reichholf. Das heißt: Je mehr Rehe geschossen werden, umso stärker vermehren sie sich. · Bild: AP Hannibal Shutterstock

Doch Rehe können nicht einfach in der Deckung des Waldes den Tag verschlafen und dann im Schutz der Dunkelheit zum Äsen auf die Wiesen und Felder ziehen. Wir erfahren, dass ihr kleiner Pansen auch tagsüber Nahrung in zwei bis drei Schüben benötigt. »Sie müssen daher im Wald nach Nahrung suchen, und dies vom Frühsommer bis in den Spätherbst und Winter hinein, weil die Jagdzeit so lange dauert. Im Wald wählen sie das Ergiebigste, das sie mit geringstem Aufwand finden können, die Knospen der kleinen Bäume«, erklärt Prof. Reichholf.

Würden Rehe nicht mehr so stark und vor allem so viele Monate im Jahr bejagt, könnten sie aus dem Wald heraus kommen. Prof. Reichholf schlägt als einen Lösungsansatz vor, buschwerkartige Waldstücke auf den Feldern für Rehe und andere Tiere anzulegen, so dass sie auch in der offenen Landschaft Schutz und Deckung finden. Das Reh ist ein attraktives Wildtier. Es müsste nicht so scheu sein, wie es gemacht worden ist. Und die Flur müsste auch nicht so arm an Wildtieren sein.

Fledermäuse: Jahrzehntelanger Artenschutz bringt nichts, wenn die Lebensgrundlagen vernichtet werden

In Europa gibt es mehr als 30 Fledermausarten. Doch alle Fledermäuse hierzulande sind bedroht. Weil die Insekten dramatisch schwinden, wird ihre Nahrung immer knapper, ebenso wie Tagesrastplätze und Überwinterungsquartiere. »Dass sie alle, ausnahmslos und seit Jahrzehnten, unter Artenschutz stehen, hat ihnen genauso wenig gebracht wie vielen anderen Tieren auch, weil ihre Lebensgrundlagen uneingeschränkt vernichtet werden«, so Prof. Reichholf. Fledermaus-Detektor-Untersuchungen zeigen, dass inzwischen auch die Fledermäuse unsere Großstädte besiedeln - also einen vollständig von Menschen geschaffenen Lebensraum, der mit Gärten, Parks und Gewässern artenreicher ist als die Feldflur und die Wälder. Eigentlich sind die Wälder der natürliche Lebensraum von Fledermäusen - mit Schlafplätzen und Tagesrastplätzen in alten Bäumen und einer Vielzahl von Insekten. Doch leider sind unsere Wälder zum Großteil Holzplantagen. Es gibt darin zu wenig alte Bäume mit Baumhöhlen, in denen Fledermäuse Schlafplätze und Tagesrastplätze finden.

Für die Kinderstube brauchen Fledermäuse geschützte Räume mit geeignetem Innenklima, erklärt der Zoologe. »Die Kleinen sind für Einflüsse von außen, wie Temperatur und Wetterextreme, noch empfindlicher als die erwachsenen Fledermäuse.« Fledermäuse sind ja - anders als Vögel - Säugetiere. Die Kleinen werden von der Mutter gesäugt und können noch nicht fliegen. Darum können sie bei schlechter Witterung nicht ausweichen, sie hängen fest in ihrer Kinderstube. Fledermausquartiere zu ermitteln, zu erhalten und zu schützen, gehört daher zu den besonders wichtigen Aufgaben des Fledermausschutzes. »Ohne die umfassende Mitwirkung engagierter Privatpersonen würde der behördliche Artenschutz hoffnungslos scheitern.«

Paradox: In der Großstadt haben es wild lebende Säugetiere besser als in der "freien Natur"

Sofern sie nicht wie die Fledermäuse unter Artenschutz stehen, werden unsere frei lebenden Säugetiere überall in der freien Jagd Natur gejagt. Die macht sie scheu, denn nicht nur die Jäger, alle Menschen lösen auf große Distanz die Flucht aus. »Der Mensch ist zum Feind geworden, den es zu meiden gilt«, so Prof. Reichholf.

»Und so gibt es nur einen Bereich, in dem unsere Säugetiere verhältnismäßig gut leben können: die Großstadt«, resümiert der Zoologe. »Der jagdlich weitgehend befriedete Siedlungsraum nimmt gut zehn Prozent unserer Landesfläche ein. Darin sind die Säugetiere am besten geschützt. Darin kann sich die positive Einstellung der weitaus überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung zu den Säugetieren entfalten. In der 'freien Natur' dagegen seien Wildtiere tatsächlich sehr viel weniger 'frei' als in der Großstadt.

Das Buch

"Mehr Säugetierschutz käme uns allen zugute"

FREIHEIT FÜR TIERE sprach mit dem renommierten Zoologen über Wildtiere, Jäger, Massentierhaltung und was jeder Einzelne für wild lebende Tiere tun kann.

Prof. Josef H. Reichholf ruft alle Tierfreunde

dazu auf, Wildtiere zu beobachten, um mit ihren vertraut zu werden. »Mit dem Interesse kommt ganz von selbst der Wunsch, etwas für die Säugetiere zu tun und sich gegen deren Vernichter zur Wehr zu setzen«. Würden Wildtiere nicht mehr so gnadenlos gejagt, würden sie ihre unnatürliche Scheu verlieren. Wir könnten sie am helllichten Tag aus der Nähe beobachten, wie es jetzt schon in vielen Großstädten der Fall ist. · Bild: WildMedia - Shutterstock.com

»Freiheit für Tiere«: Sie haben viele dicke Bücher geschrieben über Vögel, Schmetterlinge, Eichhörnchen, Wölfe und Hunde. Nun stellen Sie unsere wild lebenden Säugetiere vor. Aber nicht in einer Art Bestimmungsbuch oder biologischem Handbuch: Mit Ihren 32 Tier-Portraits geben Sie unseren heimischen Wildtieren eine Stimme. Was treibt Sie an?

Josef H. Reichholf: Säugetiere sind faszinierend. Wer einen Hund oder eine Katze hat, weiß das aus eigener Erfahrung. Mit den frei lebenden Säugetieren sind wir jedoch bei weitem nicht so vertraut. Die größeren, beschönigend jagdbar genannten Arten entziehen uns die Jäger, weil sie diese als ihr Wild betrachten und wild , also sehr scheu halten. Viele kleinere und kleine Säugetiere gelten als Schädlinge, wie Mäuse und Ratten. Hinzu kommt, dass die meisten Säugetiere vorwiegend nachts aktiv sind. Nur wenige, wie die munteren Eichhörnchen, lassen sich am Tag und aus der Nähe beobachten. Entsprechend beliebt sind sie.

»Freiheit für Tiere«: Zu Beginn Ihres neuen Buchs schreiben Sie: »Unsere Säugetiere brauchen neue Freunde!« - Wie sollten diese neuen Freunde aussehen?

Josef H. Reichholf: Die neuen Freunde können wir alle werden. Mit unserer Vogelwelt ist der Wandel in der Zuwendung schon vor Jahrzehnten geschehen. Die Beobachtung der Vögel treibt Millionen Menschen aller Berufe und von früher Jugend bis ins hohe Alter nach draußen. Bei den Säugetieren sind wir mit Eichhörnchen und Igel erst am Beginn. In anderen Ländern, insbesondere in Großbritannien, ist man schon viel weiter - und auch viel effizienter im Schutz der Säugetiere.

»Freiheit für Tiere«: Einmal bewusst provokativ gefragt: Setzen sich nicht die großen Naturschutzverbände für unsere Wildtiere ein? Und verstehen sich nicht die Jäger als »Heger und Pfleger« der Wildtiere?

Josef H. Reichholf: Bei einigen Arten tun sie das durchaus, etwa bei Biber, Fischotter, Braunbär und Wolf, aber insgesamt viel zu wenig, weil sich die großen Naturschutzverbände offenbar nicht mit den Jägern anlegen wollen. Diese behaupten, das heimische Wild und damit die größeren und großen Säugetiere bereits umfassend zu schützen. Doch ihre Ziele und Methoden sind auf die wenigen, von den Jägern bevorzugten Säugetiere (und Vögel) ausgerichtet. Die anderen, das von ihnen so genannte Raubwild und Raubzeug , bekämpfen sie und dezimieren sie auf viel zu niedrige Bestände oder bis zur lokalen und regionalen Ausrottung.

und die Lebensqualität der Menschen"

Freiheit für Tiere : In Ihrem Buch zeigen Sie wiederholt auf, dass die Lebensräume unserer wild lebenden Säugetiere immer mehr schwinden. Als Verursacher machen Sie nicht nur eine profitorientierte Forstwirtschaft oder die Zersiedelung der Landschaft aus, sondern auch die Massentierhaltung. Warum schadet es den Säugetieren in der freien Natur, wenn wir andere Säugetiere für die industrielle Fleischproduktion in Massenställen halten?

Josef H. Reichholf: Die Massentierhaltung erzeugt Abfälle in gewaltigen, noch nie dagewesenen, Mengen, insbesondere in Form von Gülle. Damit wird das Land überdüngt. Die Vegetation wächst viel zu schnell und viel zu dicht auf, sogar in Schutzgebieten. Wenige Pflanzenarten setzen sich durch. Die Vielfalt schwindet. Nur einige frei lebende Säugetiere profitieren, weil der üppige Wuchs als ihre Nahrung gehaltvoller geworden ist. Die Unkontrollierbarkeit der Wildschweinvermehrung drückt dies aus. Arten, die auf magere Verhältnisse in der Landschaft angewiesen sind, werden selten oder verschwinden. Die Güllefluten vernichten Biodiversität, belasten das Grundwasser, die Oberflächengewässer, das Klima und die Lebensqualität der Menschen.

Freiheit für Tiere : Bereits 2004 haben Sie mit Ihrem Buch Der Tanz um das Goldene Kalb. Der Ökokolonialismus Europas die industrielle Massentierhaltung und ihre katastrophalen Folgen kritisiert. 2011 erschien nach zahlreichen Fleisch- und Umwelt-Skandalen eine überarbeitete Auflage, in der Sie Ihre zentralen Thesen noch einmal zuspitzten und deutlich machten, dass wir uns die Massentierhaltung aus verschiedenen Gründen nicht mehr leisten können. Was hat sich seitdem geändert?

Josef H. Reichholf: Sehr wenig, fast gar nichts. Die Massentierhaltung wird weiterhin hochgradig subventioniert. Landwirte, die Lebensmittel in angemessener Weise und unter Berücksichtigung von Tierwohl und Umweltqualität erzeugen wollen, haben nach wie vor erhebliche Nachteile, weil Menge/Masse subventioniert wird, anstatt Qualität/Klasse.

aber nicht erfolglosen Prozess abtrotzen"

Freiheit für Tiere : Was kann jeder Einzelne für wild lebende Tiere tun?

Josef H. Reichholf: Anzufangen mit Beobachtungen, wie mit der Vogelwelt, bietet den besten Einstieg. Wird man vertraut mit einzelnen Arten und ihren örtlichen Vorkommen, steigt das Interesse. Immer mehr immer Faszinierenderes wird entdeckt. Das geht tatsächlich am besten in der (Groß-)Stadt, weil darin mehr Säugetiere tagaktiv und menschenvertraut sind als draußen in der so genannten freien Natur. Mit dem Interesse kommt ganz von selbst der Wunsch, etwas für die Säugetiere zu tun und sich gegen deren Vernichter zur Wehr zu setzen. Wir müssen den Jägern Art um Art in einem zähen, aber nicht erfolglosen Prozess abtrotzen. Bei zahlreichen Vogelarten ist das geglückt. Bei Säugetieren geht es gewiss auch.

Freiheit für Tiere : Was möchten Sie den Leserinnen und Lesern von Freiheit für Tiere noch sagen?

Josef H. Reichholf: Mit mehr Schutz für Säugetiere verbessern wir unsere Naturerlebnisse. Die Jäger dezimieren Füchse und Marder viel zu stark. Dadurch nehmen die Bestände verschiedener Mäuse stark zu in Wäldern und an Hecken. An Mäusen leben aber die kleinen Entwicklungsstadien der Zecken. Starke Fuchs- und Marderbekämpfung kann daher bei uns Menschen das Risiko erhöhen, Zeckenbisse abzubekommen und mit den von ihnen übertragenen Erregern von Borreliose und FSME infiziert zu werden. Weniger scheues Wild würde zudem die Häufigkeit von Wildunfällen im Straßenverkehr vermindern. Mehr Säugetierschutz käme also uns allen zugute, die wir die Natur lieben und gern hinausgehen.

Freiheit für Tiere : Lieber Herr Prof. Reichholf, vielen Dank für das interessante Gespräch und vor allem für Ihren unermüdlichen Einsatz für unsere Wildtiere!